Por Enric González. Fotografía de Derry Mooretienen.

La Hispanic Society debe su existencia a la obsesión por el arte español de un rico heredero estadounidense: Archer Huntington. El edificio central (izquierda) se inauguró en 1908. Es un mastodonte de piedra en forma de caja que no tiene ventanas. Huntington decía que no las necesitaba: "Las ventanas son los cuadros". Su distribución interior (derecha) está inspirada en los patios españoles.

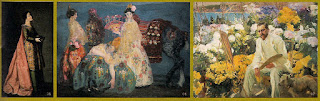

Hasta su muerte, Huntington compró y compró maravillas del arte español. En la foto, cuadros (de izquierda a derecha) de Zuloaga, Viladrich

Broadway arriba, a la altura de la calle 155, se oculta uno de los lugares más extraordinarios de Nueva York. En realidad, no se oculta, pero casi nadie lo ve. Hay cifras: 20.000 visitantes anuales, un promedio de medio centenar al día. Casi nadie. ¿Qué hace falta para atraer al público? ¿Unos cuantos velázquez, goyas, grecos? ¿La mayor obra de Sorolla? ¿La primera edición del Quijote? ¿El incunable más antiguo de La Celestina? En el caserón de la calle 155 está todo eso y mucho más. Por seguir con las cifras: 800 cuadros, 6.000 aguadas y dibujos, 1.000 esculturas, 6.000 muebles, vidrieras, tejidos y joyas, 15.000 estampas, 175.000 fotografías, 15.000 libros anteriores a 1701, 240.000 libros posteriores a 1701, 200.000 manuscritos de los siglos XII al XX, piezas arqueológicas y una inmensa colección de numismática, todo procedente de la península Ibérica.

La soledad que envuelve ese tesoro es uno de los misterios. El otro misterio es Archer Milton Huntington, o, más exactamente, la razón por la que el niño más rico de Estados Unidos se obsesionó con España. La biógrafa de Huntington, Beatrice Gilman Proske, sugiere que la clave, el Rosebud del pequeño magnate, fue The Zincali, una historia de los gitanos en España escrita por George Borrow. Huntington leyó ese libro a los 12 años y, según Proske, ya no pensó en otra cosa que en España.

Puede ser. Pero The Zincali, un relato en el que los viajes del autor por la Andalucía de 1830 se aderezan con generosas dosis de tópico, dista de ser una obra maestra y no presenta a España bajo la luz más favorecedora. Huntington escribió un diario en su infancia y en él debió de depositar el secreto de su epifanía. Aunque era un hombre aficionado a guardarlo todo, años más tarde arrojó al fuego la mayor parte de esos cuadernos.

Archer Milton Huntington nació en Nueva York el 10 de marzo de 1870. Es difícil exagerar el crecimiento económico de Estados Unidos en aquel tiempo, recién acabada la guerra civil con la victoria completa del norte industrial. Era la época en que el petróleo se llamaba Rockefeller, la banca se llamaba Pierpont Morgan y los ferrocarriles y astilleros se llamaban Huntington. Archer era hijo único de Collis Potter Huntington, fundador y propietario del Central Pacific Railroad y de los astilleros Newport News Shipbuilding and Drylock Company, y de Arabella Duval, una dama aficionada al arte y a la literatura francesa.

Si las razones de la obsesión española permanecen en el misterio, se sabe cuándo y dónde comienza la obsesión por los museos. Fue el 12 de agosto de 1882, en el Museo del Louvre. El pequeño millonario viajaba por Europa con un tutor, y el propio Huntington documenta aquella fecha y el impacto estético que sufrió en París: "Fui al Louvre esta mañana. Parece una frase muy sencilla, pero todavía hoy, cuando recuerdo aquella experiencia, sé que fue vital para mí. ¡Tantos kilómetros de cuadros! Dejé a Quinlan, el guía, y eché a andar por mi cuenta, maravillado. Al cabo de un rato ya no veía los cuadros. Pensé que era tonto y me encontré mal, y me senté a descansar. Y de repente se me pasó el malestar y el cansancio, y me entraron ganas de cantar. Había algo en todos aquellos objetos misteriosos que me turbaba y me emocionaba (...). No sabía nada de pintura, pero tuve la intuición de que me encontraba en un mundo nuevo".

250.000 LIBROS. En la biblioteca, a la izquierda, hay 15.000 libros españoles anteriores a 1701 y 240.000 posteriores a ese año. Además, en el museo hay varios retablos de la Edad Media. A la derecha, un retablo leonés de finales del siglo XV. Su autor es desconocido.

Dos años después, el Huntington adolescente montó su primer museo: siete cajas de madera convertidas en galerías. con fotos de cuadros y esculturas pegadas en las paredes. Por esa misma época, a los 14 años, empezó a estudiar español con una profesora de Valladolid que acudía diariamente a su residencia neoyorquina. Y escribió una novela de caballerías inspirada en Amadís de Gaula que tiempo después acabó en el fuego, como los diarios.

Huntington estaba destinado a heredar el imperio de su padre. Sin molestarse en seguir estudios universitarios –iba a ser dueño de una fortuna inmensa y podía tener en casa a los mejores catedráticos–, empezó a trabajar en los astilleros y a compaginar la afición al arte con la gestión empresarial. Lo mismo hizo su primo Henry Edwards Huntington, que acabó creando la más extensa red de tranvías eléctricos del planeta en la región de Los Ángeles (los tranvías que aparecen en las películas mudas de los Keystone Cops o Laurel y Hardy) y mientras tanto fundó la extraordinaria Biblioteca de San Marino en Pasadena. Pero Archer no soportaba la vida corporativa, ni siquiera como propietario. A los 20 años, en 1890, anunció a su familia que iba a dedicarse a establecer museos y a promocionar la cultura española. Lo de los museos parecía gracioso, pero la manía española sonaba directamente ridículo; en aquel momento, sólo Turquía rivalizaba con España en materia de decrepitud y desprestigio internacional. El primo Henry se burló a fondo del pobre Archer.

Al año siguiente, impasible ante las mofas y las regañinas, Huntington empezó a preparar su viaje iniciático a España. Estudió árabe, para familiarizarse con el medievo ibérico; se desplazó a Cuba para practicar la lengua y comprar libros (tres de ellos, ejemplares únicos), y contrató a uno de los mejores hispanistas de Estados Unidos, W I. Knapp, profesor en la Universidad de Yale, para que le acompañara como tutor. A esas alturas. su padre ya se había hecho a la idea de que Archer no iba a seguir sus pasos, y lo aceptó bastante bien.

El 22 de junio de 1892, el joven magnate y el tutor embarcaron hacia Francia y después, por ferrocarril, se dirigieron hacia España. Burgos fue la primera parada. Visitaron A Coruña, Barcelona, Baleares, Cádiz..., hicieron largas excursiones a lomos de mula y finalmente llegaron a Madrid. Las impresiones de aquel primer viaje se plasmaron en un libro poético, Cuaderno de notas del norte de España, en el que Huntington abunda en ciertos tópicos: "La imaginación tiene alas en este lugar. Pronto uno respira lo irreal. El fanatismo es natural, la caballerosidad es necesaria". ¿Qué debían pensar los lugareños de aquel muchacho tan alto y tan fornido, americano pero capaz de hablar español, con una idea tan elevada de un país evidentemente pobre, caduco y atrasado, del que propios y extraños se quejaban?

En 1895, Huntington se casó en Londres con una prima suya, Helen Manchester Gates, novelista y poetisa, y desde ese momento también hispanófila. Compraron una casa cerca de Nueva York llamada Pleasance, donde empezaron a acumular obras de arte y material bibliográfico y a trabajar febrilmente. La vida de Archer Milton Huntington es un torbellino de actividad con una sola pauta: un viaje por España casi cada año. Dirigió excavaciones en las ruinas de Itálica, estudió la poesía mozárabe, publicó una edición propia del Poema del Mío Cid y compró, compró, compró.

El 18 de mayo de 1904 creó una fundación para construir una biblioteca y un "museo español". Adquirió unas fincas en el norte de Manhattan, por entonces una zona residencial poco poblada, y se puso manos a la obra. La prensa estadounidense hizo comentarios sarcásticos, según consignó él mismo en su diario, sobre "el nuevo tipo de capricho de un hombre rico"; pero en los círculos culturales españoles, la iniciativa fue acogida calurosamente. Cuando el museo abrió sus puertas, en 1908, Huntington ya había adquirido el Retrato de la duquesa de Alba, de Francisco de Goya, y otras piezas de similar calibre.

Archer Huntington logró adquirir 800 cuadros, 6.000 aguadas y dibujos, 1.000 esculturas, 6.000 muebles y 175.000 fotografías, entre otras obras de arte. Su obsesión por comprar arte español recibió muchas críticas de la prensa estadounidense. No faltaron comentarios sarcásticos hacia, como él mismo escribió en su diario, "el nuevo capricho de un hombre rico". Entre los círculos culturales españoles, la iniciativa fue acogida con halagos.

La familia del torero gitano, Ignacio Zuloaga (1903). La duquesa de Alba, Francisco de Goya (Huntington lo adquirió antes de 1908). 'Camilo Astalli, cardenal Pamphili, Diego Velázquez (1650-1651). La Sagrada Familia, El Greco (1580-1585). Santa Rufina, Francisco Zurbarán (1635). Muchachas, Hermenegildo Anglada-Camarasa (1910-1911) Louis Comfort Tiffany, Joaquín Sorolla y Bastida (1911).

EL FUNDADOR. Archer Milton Huntington (1870-1955), retratado por José María López Mezquita.

Huntington procuraba adquirir arte español fuera de España para no expoliar el país al que amaba. Cuando conoció a Alfonso XIII, le ofreció garantías de que nunca empobrecería el patrimonio nacional. Pero hubo excepciones. La más notable, en 1902, fue la compra de la biblioteca del marqués de Jerez de los Caballeros. Marcelino Menéndez y Pe-layo, mascarón de proa de la bibliofilia hispánica, tronó contra la operación, calificándola de desastre "más irremediable que los de Cavite y Santiago de Cuba". "Tener dinero es tenerlo todo, y somos pobres. y los yanquis son ricos. Se nos llevaron la tierra y se nos llevan el entendimiento. los frutos del lozanísimo entendimiento español". Aquella biblioteca, que había absorbido bibliotecas anteriores y por la que el magnate pagó medio millón de francos, resultaba tan inmensa que permaneció en su mayor parte empaquetada hasta 1955, cuando Huntington murió y hubo que inventariar sus propiedades.

La capacidad del museo era limitada. Allí se exponían las joyas más destacadas. El grueso de las pertenencias artísticas de Huntington se acumulaba en los sótanos y los desvanes de sus residencias. Por si tuviera poco, se casó en segundas nupcias con una escultora, Anna Vaughn Hyatt, aficionada a las obras de gran tamaño. Algunos de sus trabajos decoran el patio exterior de la Hispanic Society.

Estudiar a fondo el material que iba llegando a la Hispanic Society era una tarea casi imposible. Entraba demasiado. El magnate se rodeó de un equipo femenino de conservadoras y bibliotecarias, según los planes que había trazado ya en 1898: "El personal conocerá las palabras y los refranes y habrá tratado con las criaturas nativas cercanas a los humanos, desde las mulas hasta los chinches; perseguirá una palabra y su vaporoso significado como un inglés persigue la cola de una zorra; cerrarán las vías de escape y cazarán la pieza: Entonces podrán escribir sobre su España. Creo que eso deben hacerlo mujeres".

El magnate trabó amistad con Joaquín Sorolla, le organizó exposiciones en Nueva York y le encargó su obra magna: un mural de tres metros de altura y 70 de anchura que envuelve una de las salas con que se amplió el caserón original. Se trata de una serie de estampas sobre las fiestas españolas, un conjunto fabuloso que en 1926 fue inaugurado con una gran fiesta, y que desde entonces pocos ojos han visto. Un museo secreto como la Hispanic Society tiene su punto de amargura. Cuando hace poco prestó 60 de sus cuadros, una nadería, a la Fundación BBVA de Madrid, 25.000 personas visitaron la exposición en sólo una semana. Si alguna vez tuviera todos esos visitantes en un año, la Hispanic Society podría sentirse satisfecha.

El museo era, y es, extraño. El edificio central -luego se ampliaron las instalaciones- es un mastodonte de pretensiones neoclásicas en forma de caja de piedra, porque Huntington creía que los museos no necesitan ventanas. "Las ventanas son los cuadros", decía. El interior, iluminado con tragaluces en el techo y con una distribución inspirada en los patios españoles, está decorado con arcos y relieves en tonos marrones. El lugar posee una hermosura áspera. atípica, de un barroquismo oscuro, empaquetada en pura vejez. Los lavabos son una reliquia de la fontanería premoderna, no hay climatización interior, faltan líneas de teléfono. El entornocontribuye a encapsularlo en el pasado, porque esa zona alta de Manhattan es hoy el barrio, el Spanish Harlem, un pedazo de Centroamérica trasplantado a Nueva York con toda su música, su bullicio y su pobreza. Huntington siguió acumulando arte español y creando museos hasta su muerte. "Allí donde piso sale un museo", bromeaba. Junto a la Hispanic Society construyó un museo sobre los indios americanos, cuyo contenido está ahora integrado en la Smithsonian Institution de Washington; el museo español espera disponer pronto de los fondos necesarios para extenderse al edificio contiguo y sacar a la luz otra porción del iceberg de maravillas que guarda en los sótanos.

Conforme se erigía en el mayor coleccionista privado de arte español y en un erudito de la cultura hispánica, el magnate fue recogiendo reconocimientos públicos: recibió doctorados honorarios de las universidades de Yale. Harvard y Columbia; fue admitido como miembro honorario de la Real Academia Española, la Real Academia de la Historia y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: se le nombró hijo adoptivo de Sevilla...

Archer Milton Huntington falleció el 11 de diciembre de 1955 en Redding, Connecticut. La Hispanic Review, una de las publicaciones que sufragaba, le dedicó el siguiente epitafio: "Hay una masiva originalidad en esta larga, creativa vida. Constituye un simple, resplandeciente acto de generosa devoción a la civilización de otro país".

En los arios siguientes hubo que inventariar miles de piezas almacenadas en varias residencias, repartirlas e instituir los patronatos que debían asegurar la supervivencia de los museos. La Hispanic Society sobrevive con cierta dificultad, privada de aquella fuente inagotable de dólares que fue Milton Huntington, el magnate que por alguna razón se enamoró de España y dedicó su vida a comprar pedazos de ella. •

*

'De Goya a Zuloaga. La pintura española de los siglos XIX y XX en The Hispanic Society of America' se expone en la Fundación Focus-Abengoa (Sevilla) desde el 15 de marzo hasta el 13 de mayo.

El Pais Semanal número 1.280 Domingo 8 de abril de 2001