Escrito por Eduardo Sastre

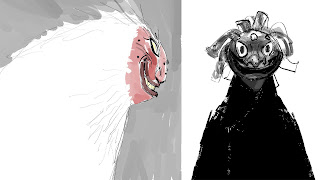

Jenny Sparks. Imagen Image/WildStorm/DC Comics.

Los superhéroes son esa rara especie de ficción que, como las cucarachas y las boy bands, sobreviven a cualquier cosa: a las guerras, a las crisis, a las modas cambiantes, a la demolición cultural y hasta a los mismos lectores que los vieron nacer. Han envejecido sin arrugarse y, por más que los calendarios insistan, siguen combatiendo el crimen como si los huesos no dolieran y las jubilaciones fueran un concepto ajeno a sus manuales. Los superhéroes, y las superheroínas, que tampoco vamos a caer ahora en esa trampa de la testosterona, se han convertido en patrimonio emocional, en herramientas de patio de colegio y en refugio intelectual para adultos que, en lugar de ir al gimnasio, coleccionan ediciones deluxe con sobrecubierta satinada.

Y si bien elegir al favorito puede parecer hoy una frivolidad para charlas de bar, lo cierto es que esas elecciones nos construyeron, nos definieron y, probablemente, nos marcaron más que algunas elecciones reales que tomamos ya de adultos. Superman, el eterno expatriado de Krypton, sigue siendo la postal clásica del superhéroe de manual: el último hijo de un planeta moribundo, criado por granjeros que le enseñaron que la decencia cabía en un almuerzo familiar y que la ropa interior era perfectamente aceptable por fuera del pantalón. Superman es tan luminoso, tan excesivamente bueno, que a veces nos parece un poco antiguo, pero nadie ha logrado borrar su sonrisa de las enciclopedias. Si buscas «superhéroe» en cualquier diccionario, allí está él, flotando.

Batman, en cambio, nos devuelve a la oscuridad, a la fantasía de que el miedo puede ser un superpoder y que, con dinero y trauma suficientes, uno podría domar la noche. No tiene poderes, no le picó ninguna araña radioactiva ni vino de otro planeta: tiene entrenamiento, gadgets y una capacidad prodigiosa para quedarse solo en las fiestas. Es el único que consigue que el hecho de llevar la ropa interior por fuera no sea tema de burla. Bruce Wayne es un millonario soso, pero Batman es el arquetipo del vigilante perfecto, el que no vuela pero sabe hacer caer a los demás.

Y luego está Spider-Man, que fue el primero en demostrar que tener superpoderes no te libra de pagar el alquiler ni de ser un desastre sentimental. Peter Parker es el superhéroe empollón y desgraciado al que, por mucha telaraña que dispare, siempre se le escapa algo. La genialidad de Spider-Man no está solo en sus poderes ni en ese diseño inolvidable de traje, sino en habernos recordado que uno puede tener todo el poder del mundo y, aun así, seguir tropezando con la misma piedra, con el mismo jefe, con la misma mala suerte.

En este recorrido también se cuela, como quien no quiere la cosa, Superlópez, aquel superhéroe de acento castizo que nació como una parodia desvergonzada —un remedo hispánico del mito estadounidense, bigote incluido— y que, con el paso de los años, se convirtió en una de las crónicas más lúcidas y certeras de nuestra tragicómica existencia diaria. Porque Superlópez, aunque sobrevolaba ciudades, aunque plantaba cara a alienígenas de saldo y villanos de caricatura, estaba condenado, como todos nosotros, a bajar a tierra para pelearse con la hipoteca, para aguantar a esos compañeros de oficina cuya estupidez parecía tener categoría de epidemia, para desayunar croissants rancios en bares donde el tiempo se detuvo sin que a nadie le importara demasiado. En sus viñetas, donde lo extraordinario y lo vulgar se codean sin pedir permiso, late un humor tan afilado como constante, un humor que jamás necesitó renunciar al absurdo ni al ingenio para seguir explicándonos, con la naturalidad de quien habla desde la barra de un bar, lo que muchos editoriales no consiguen explicar ni gastando litros de tinta. Superlópez nos enseñó, a base de aventuras imposibles y derrotas cotidianas, que a veces volar no te libra de estrellarte contra las miserias de siempre.

Tony Stark, alias Iron Man, es otro de esos personajes que se reinventó cuando ya casi estaba destinado al desguace de personajes olvidables. Stark no es solo un tipo con armaduras molonas: es la fantasía definitiva del adulto: tener millones, tener juguetes imposibles y tener una verborrea con licencia para la arrogancia. Gracias a Robert Downey Jr. y a los tebeos de Ellis, Iron Man volvió a ser cool, a ser el millonario que sí querrías ser (porque ser Bruce Wayne está bien, pero sin las cenas deprimidas y los traumas infantiles, mejor).

Y claro, está Wonder Woman, que no necesitó una ciudad gótica ni un planeta natal en ruinas para convertirse en leyenda. Diana de Themyscira, nacida entre amazonas y moldeada con la arcilla de los mitos, fue la primera en recordarnos que no todo superhéroe necesita testosterona ni traumas paternos para salir a salvar el día. Armadura, lazo de la verdad y una capacidad casi olímpica para caminar entre la guerra sin perder la compostura ni la pedicura. Wonder Woman es la postal del poder sin pedir disculpas, la demostración de que romper techos de cristal es quedarse corta cuando puedes directamente atravesarlos a golpes, y la prueba viviente de que incluso la paz necesita a veces una buena espada.

En el panteón también está Jean Grey, que empezó siendo «la chica del grupo» y acabó dinamitando esa etiqueta para convertirse en Fénix, la encarnación del poder desbordado, del potencial que asusta, de la fuerza que no cabe en las estructuras convencionales. Jean Grey es la demostración de que el poder absoluto no solo corrompe, sino que también devora, que a veces lo más aterrador no es el villano, sino lo que uno mismo puede llegar a ser.

Y si hablamos de fuerza descontrolada, no se puede olvidar a Lobezno, esa mezcla de samurái canadiense, bar de carretera y cuchillas siempre a punto. Lobezno no vino a encajar: vino a romper la mesa, a destrozar la vajilla y a beberse la cerveza de los demás. Su pasado fragmentado, su actitud entre salvaje y cínica y ese imán para los focos lo convirtieron en el líder involuntario, en el que se quedó con las portadas aunque no quisiera sonreír para ellas.

Jenny Sparks es otra que merece su altar: la encarnación del siglo XX, la mujer que fumaba, bebía, lideraba y que no necesitó jamás un traje ridículo para patearte el alma. Sparks fue la antítesis definitiva del superhéroe de postal, la que podía vestir la bandera sin caer en el ridículo, la que no se salvaba ni a ella misma pero lo hacía todo igual, porque alguien tenía que hacerlo, porque alguien siempre tiene que hacerlo. Militantemente bisexual, hija del rayo, nacida el primer día del siglo y muerta el último, Sparks no venía a justificar quién era ni a pedir permiso para existir como era. No venía a posar, ni a inspirar camisetas ni a buscar estatuas de coleccionista: venía a encender cigarrillos, a comandar equipos imposibles y a recordarte, con cada calada, que los héroes y heroínas no son quienes que salen impecables en las fotos, sino los que se ensucian las manos mientras se ríen de las consignas patrióticas que otros repiten como loros domesticados. Bien nos vendría su ayuda en la ola reaccionaria que está sufriendo el mundo, donde los relatos, como antes, intentarían borrar su identidad, como si sus vidas, sus cuerpos, sus nombres valieran menos por no encajar en categorías cómodas para el merchandising. Sparks no era el sueño americano, ni el británico, ni el de ninguna nación plastificada: era el rayo que atraviesa la historia, la que miraba de frente a dioses, a presidentes y a alienígenas sin cambiar el paso ni soltar el vaso. No vino a salvarnos con sonrisas de portada, ni con discursos de calendario motivacional: vino a hacer lo que tocaba, aunque se dejara la piel y aunque supiera que, al final, nadie le pondría una estatua porque las estatuas son para los que saben caer bien, no para los que dicen la verdad cuando nadie la quiere escuchar.

Y no podemos olvidarnos de la Viuda Negra, la espía que nunca necesitó rayos gamma ni armaduras de lujo para abrirse paso a codazos entre dioses, supersoldados y genios millonarios. Natasha Romanoff no lanza rayos ni vuela, pero sí reparte las mejores patadas en un universo que a veces parece diseñado para que solo sobrevivan los que disparan láseres por los ojos. La Viuda Negra es la prueba de que la habilidad, la inteligencia y una buena llave de judo pueden ser tan letales como cualquier martillo mágico. Y cuando Scarlett Johansson se enfundó el traje en el MCU, consiguió que el personaje pasara de secundario reciclado a figura imprescindible, de las que se llevan los planos importantes y las despedidas que duelen. No necesitó superpoderes. Le bastó con tener historia.

Y entonces llegó Hulka, la abogada verde que demostró que no hacía falta levantar edificios ni derrotar alienígenas para desatar un seísmo en el mundillo superheroico: bastaba con romper la cuarta pared y, de paso, reventar unos cuantos prejuicios. Jennifer Walters no solo ganaba juicios mientras doblaba farolas, sino que lo hacía con humor, con desparpajo y con un vestuario que no necesitaba remaches ni hombreras para intimidar. Y cuando llegó su serie, con sus efectos discutibles y sus guiños autoconscientes, apareció también ese enjambre previsible de televidentes incel, ofendiditos de foro y guardianes del canon que jamás soportaron que una mujer verde les mirara a cámara y les explicara, sin pedir permiso, que el show iba de ella y no de sus expectativas rancias. Como si ser verde, abogada y protagonista fuese el último pecado imperdonable. Como si el problema nunca hubiera sido el CGI, sino el espejo incómodo que les estaba devolviendo.

Y cerramos con Deadpool, que nació casi como un chiste privado entre autores y se convirtió en el mejor resumen de su propia parodia. Deadpool habla, rompe la cuarta pared, es incorrecto, es deslenguado, es inmortal y, sobre todo, es el ejemplo perfecto de que en un mundo saturado de reglas y continuidad, a veces lo que uno necesita es precisamente eso: a alguien que venga a cargárselo todo a golpe de chiste y a golpe de hachazo.

Elegir una superheroína o superhéroe favorito no es solo una cuestión de poderes ni de trajes ni de logos. Es, probablemente, una forma de confesar con qué tipo de fantasía hemos decidido pactar: con la del que vuela, con la del que muerde, con la del que sangra, con la del que se cae y se levanta, o con la del que se ríe hasta de sus propias cicatrices. No sobreviven por sus capas ni por sus puños, ni por las editoriales ni por las cifras de taquilla. Sobreviven porque seguimos necesitándolos, aunque a algunos les dé vergüenza admitirlo. Son el último clavo ardiendo al que nos aferramos cuando el curro apesta, el alquiler asfixia, el espejo devuelve una cara que ya no reconocemos y las notificaciones solo traen malas noticias. Los superhéroes y superheroínas son una droga blanda del desencanto en dosis controladas de esperanza que nos permite seguir tragando mientras el mundo se desmorona. Nos enseñaron a volar, sí, pero sobre todo nos enseñaron a estamparnos con estilo. Quizá la gran lección no era cómo salvar el mundo. Era cómo sobrevivir a este, al nuestro, a este que no da tregua, a este que no siempre tiene banda sonora épica ni red de seguridad. Sobrevivir sin manual ni superpoderes, sobrevivir aunque sea a hostias.

Jot Down