Los ilustradores enviados al frente de la cruenta guerra civil estadounidense en la década de 1860 captaron todo el dramatismo de las batallas.

Por Harry Katz, Mayo de 2012

Ilustraciones por cortesía de la Biblioteca del Congreso

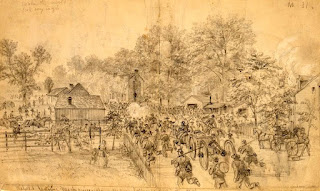

En la época de la guerra de secesión, los obturadores de las cámaras eran demasiado lentos para registrar el movimiento con nitidez. Los fotógrafos de renombre, como Mathew Brady y Timothy O’Sullivan, cargados con negativos en grandes placas de vidrio y aparatosos carromatos tirados por caballos para el revelado, no podían moverse por terrenos abruptos ni captar imágenes en medio de la batalla. Por este motivo los editores de periódicos contrataron ilustradores aficionados y profesionales para que hiciesen un esbozo de lo que ocurría en los campos de batalla y poder informar así a sus lectores nacionales e internacionales. Incorporados a las tropas de ambos bandos del conflicto, aquellos «dibujantes especiales» («special artists»), o simplemente «especiales» («specials»), como se llamaba a esos artistas especializados en dibujar escenas de contienda, fueron los primeros corresponsales de guerra de Estados Unidos. Eran hombres jóvenes (nunca mujeres) de profesiones diversas –militares, ingenieros, litógrafos y grabadores, pintores y algunos ilustradores veteranos– en busca de dinero, experiencia y aventura.

Y la aventura fue cruel. Uno de ellos, James R. O’Neill, fue asesinado siendo prisionero de los Asaltantes de Quantrill, un grupo rebelde que usaba técnicas de guerrilla contra civiles y fuerzas de la Unión. Frank Vizetelly casi pierde la vida en Fredericksburg, Virginia, en diciembre de 1862, cuando «un proyectil se llevó parte de la cabeza de un oriundo de Carolina del Sur a cuatro yardas de donde yo me hallaba». Mientras Alfred Waud, de origen inglés, documentaba las hazañas del Ejército de la Unión en el verano de 1862, escribió a un amigo: «No hay dinero en el mundo para pagar las penurias que últimamente hemos tenido que padecer».

Waud y Theodore Davis fueron los únicos que cubrieron la guerra desde el inicio de las hostilidades en abril de 1861 hasta la derrota de la Confederación cuatro años después. Davis describiría posteriormente lo que hacía falta para ser un dibujante de guerra: «Una total indiferencia hacia la seguridad y comodidad propias, ser dado a pasar la noche en vela cual mochuelo y vigilar durante el día cual halcón, mantenerse con exiguo sustento, prestarse a cabalgar cuantas millas fuere necesario para esbozar un solo dibujo, que bien pudiera tener que rematarse de madrugada sin más luz que la de la lumbre».

Fotografia de Albert Waud

Los dibujantes especiales trabajaban rápido: identificaban el foco de una escena bélica, trazaban la composición en cuestión de minutos y la completaban a posteriori en el campamento. Tenían a orgullo plasmar las estampas con la mayor fidelidad posible. Escribiendo desde la primera línea de guerra del norte de Virginia en la primavera de 1862, Edwin Forbes apuntaba que había hecho sus dibujos «corriendo riesgos notables, pues el país está plagado de cuadrillas de secesionistas insidiosos, tan sedientos de sangre como [el general confederado] Albert Pike. Durante una jornada conté con la escolta de diez hombres e hice varios bocetos a relativo buen recaudo […]. Quienes los han visto opinan que son muy veraces. Excuso asegurarle que pongo todo mi empeño en que así sea, habida cuenta de que la fidelidad a la realidad es, a mi modo de ver, la primera de las metas».

Dos semanarios ilustrados dominaban el panorama estadounidense en 1861, ambos publicados en Nueva York: Frank Leslie’s Illustrated Newspaper y Harper’s Weekly. Antes de emigrar a América, el veterano periodista inglés Henry Carter (conocido por su seudónimo, Frank Leslie) había dirigido el departamento de grabado del Illustrated London News, el semanario ilustrado más antiguo y prestigioso del mundo. Ya antes de estallar la guerra, el Leslie’s, nacido en 1855, imprimía regularmente tiradas superiores a los 100.000 ejemplares, y los números especiales podían llegar a triplicar esa cifra.

La publicación se jactaba de su neutralidad absoluta, y a los pocos meses de las elecciones de noviembre de 1860 que llevaron a Lincoln a la presidencia, Leslie envió a William Waud, hermano menor de Alfred, a Charleston con el encargo de documentar el creciente clima de secesionismo en los estados del Sur. William, también de origen inglés, podía representar un estatus de neutralidad y el deseo del editor de «producir un periódico que huya hasta tal punto de opiniones censurables y enjuiciamientos parciales de la política nacional, que pueda venderse en cualquier parte de la Unión y recibirse en el seno de todas las familias como exponente veraz de los hechos tal como suceden». Los dibujos de William Waud son anteriores al ataque del fuerte Sumter y permiten asomarse a lo que fueron las postrimerías del Sur de la preguerra. Cuando los cañonazos confederados atacaron el fuerte, él estaba dibujando en el malecón, entre una multitud que observaba la escena.

De la mano de Alfred Waud salieron muchos de los dibujos más memorables de los críticos momentos que se vivieron en Antietam y Gettysburg, batallas a las que él fue el primer dibujante en llegar. El 21 de julio de 1861 viajó al campo de batalla de Bull Run en el carromato fotográfico de su amigo Mathew Brady. Conocido ya como excelente compañero y artista de primera, allí Waud empuñó las armas contra los confederados. El general George Meade solía favorecerlo con encargos de bosquejos de las defensas rebeldes, ofreciéndole acceso especial. Waud se codeaba con numerosos oficiales, pero también disfrutaba conviviendo con los soldados rasos.

Según avanzaba la guerra, ningún dibujante retrató la vida de campaña más de cerca que Edwin Forbes, de Leslie’s, que solía centrarse más en los rasgos humanos que en los aspectos militares. Sus esbozos de soldados reposando, cocinando, limpiando, leyendo, afeitándose, haciendo deporte y otras actividades cotidianas dan fe de su existencia compartida y su camaradería.

Su colega Thomas Nast, de origen bávaro, llegó a ser el caricaturista más influyente de Estados Unidos. Partidario del Gobierno de Lincoln y del Partido Republicano, demonizaba a los rebeldes y abogaba por la emancipación de los esclavos, haciendo escarnio de los norteños que se oponían a la guerra y pretendían negociar la paz con la Confederación. Hacia 1864 la cobertura de las victorias unionistas por parte de los dibujantes especiales y las mordaces ilustraciones de Nast habían contribuido a afianzar el apoyo público al esfuerzo bélico y a granjearle a Lincoln un segundo mandato. La plana mayor de ambos bandos acabó por valorar los conocimientos militares de estos ilustradores, a quienes ofrecía comisiones de servicios y cuyas habilidades explotaba enviándolos en avanzadillas para que dibujasen las posiciones y defensas de los enemigos.

Los dibujantes perdían el control de sus obras cuando estas salían del campamento. En la batalla de Fredericksburg, librada en diciembre de 1862, Arthur Lumley, un dublinés que trabajaba para el New-York Illustrated News, dibujó a las tropas unionistas saqueando la ciudad. Indignado, escribió en el reverso del dibujo: «Viernes por la noche en Fredericksburg. La ciudad vivió el caos más absoluto saqueada por las tropas de la Unión=casas quemadas hasta los cimientos muebles tirados por las calles=pillaje por doquier=escena digna de la Revolución Francesa y una vergüenza para el Ejército de la Unión». El periódico no publicó tan incendiaria estampa.

Tanto Harper como Leslie influyeron en la opinión pública, censurando imágenes que consideraban negativas o explícitas en exceso y modificando dibujos para hacerlos más conmovedores u optimistas. Los editores de Harper’s, por ejemplo, dulcificaron el dibujo de Alfred Waud de la amputación de una pierna en un hospital de campaña de Antietam. Los grabadores hicieron un lavado de cara a otro de sus bosquejos en el que unos caballos tiraban, exhaustos, de unos carros de artillería: les irguieron la cabeza, dieron brío a las colas e hicieron que con los cascos levantasen terrones de barro, creando el retrato animado de un tiro que transporta munición al frente a la velocidad del rayo.

Aun así, al representar escenas con el máximo realismo posible, Waud, Lumley, Henri Lovie y otros socavaron el mito popular de la guerra como aventura romántica. A medida que la ciudadanía se acostumbraba a las imágenes violentas, la censura cedía.

Aunque la Confederación prácticamente carecía de prensa ilustrada, los especiales que operaban en los escenarios bélicos sureños dibujaron cientos de imágenes. Una de las vías de salida era el Illustrated London News. Con la victoria electoral de Lincoln, los británicos se interesaron vivamente en los asuntos estadounidenses, y después de estallar la guerra el debate sobre si debía o no reconocerse la Confederación encendía a los políticos y al público en general. En mayo de 1861 el veterano dibujante de guerra Frank Vizetelly llegó a Estados Unidos directamente de la campaña de Garibaldi para liberar la península Itálica del dominio austríaco. Su primera impresión del Ejército de la Unión fue favorable, y remitió a Londres noticia de fervor patriótico, ánimo elevado y camaradería.

Vizetelly, a quien vetaron en las líneas unionistas a raíz de aquello, se propuso llegar al frente de Richmond, y el verano siguiente se autodesignó corresponsal de guerra del Ejército de los Estados Confederados. Cruzó el Potomac a las afueras de la capital y se unió al ejército de Lee en las márgenes del río Rapidan. Adhiriéndose a la causa rebelde, escribió: «Rodeado como estoy por el pueblo sureño […] asevero con la mayor de las convicciones que el Sur jamás será subyugado». Por primera vez en el curso de la guerra el Sur tenía su propio dibujante especial, por más que este trabajase para un periódico londinense.

Algunos dibujantes del norte propugnaron sin ambages la emancipación negra. En mayo de 1866, un año después del fin de las hostilidades, Alfred Waud creó un emotivo y simbólico colofón de la guerra al retratar soldados negros licenciándose en Little Rock, Arkansas. Muchos especiales se dedicaron a inmortalizar la realidad estadounidense de unos soldados que se dispersaban y una población que volvía a vivir en paz.

En una generación los dibujantes quedaron eclipsados por fotógrafos con Kodaks. Pero aún hoy los hay que van a los campos de batalla (en Afganistán, por ejemplo), enviados por el estamento militar y los medios de comunicación para que interpreten una realidad bélica que la fotografía no puede captar, dejando para la posteridad un documento sobre el mundo interior del soldado atrapado en un drama histórico.

Articulo de la revista National Geographic España nº 361 diciembre de 2012