El mundo anglosajón ha recuperado a uno de los pintores antiguos más modernos. El Greco (1541-1614) inspiró a Picasso, Manet o Pollock, como puede verse en la gran exposición de la National Gallery de Londres que muestra cerca de 80 cuadros, entre ellos algunas de sus obras menos conocidas, aquellas

que salieron de España a principios del siglo pasado.

En Toledo, a los treinta y tantos años, se encontró a sí mismo y se convirtió en un pintor mimado. El rey Felipe II desdeñó los esfuerzos del artista para ser uno de los decoradores de su proyecto favorito, el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. El rey había ordenado al prior que proveyera a El Greco de materiales, "especialmente ultramarinos", para que pintase el martirio de san Mauricio, pero luego rechazó la obra por motivos que sirven de materia de especulación a los críticos modernos: quizá a Felipe II no le gustaban los retratos contemporáneos que había incluido el pintor, o el hecho de que el martirio, propiamente dicho, quedase relegado a un plano secundario. El Greco, innegablemente devoto, exigía unos honorarios muy elevados, emprendía numerosas disputas económicas y siempre rozaba el límite de lo permisible en la iconografía. Francisco Pacheco, admirador suyo y que después sería maestro de Velázquez, opinaba que "El Greco expresaba puntos de vista que eran paradójicos y contrarios a la opinión generalizada". En su Arte de la pintura, Pacheco escribió que El Greco era "tan singular en todo como en la pintura".

Si El Greco no se hubiera inventado a sí mismo, no habría existido necesariamente nadie como él. Si la pintura de género holandesa no hubiera tenido un Vermeer, o el arte veneciano un Tiziano, las numerosas perspectivas muy similares habrían hecho difícil que se notara el hueco, incluso por parte del historiador del arte más intuitivo. Por el contrario. en el paisaje cultural de España, El Greco es una anomalía brillante; con un gran taller, pero sin seguidores, y con unos antecedentes en el manierismo italiano, pero consumidos, de forma llamativa. en su peculiar ardor. Sin embargo, su nombre no traspasó los Pirineos en vida (1541-1614) y su reputación como maestro no se estableció hasta el siglo XIX (como le sucedió a Vermeer). Delacroix y John Singer Sargent tenían copias de obras de El Greco; Cézanne realizó una copia de otra, La dama del armiño (finales de la década de 1570). En el siglo XX, el tributo se hizo apasionado, en detrimento de Velázquez (Picasso: ";Velázquez! ¿Qué es lo que ve todo el mundo en Velázquez últimamente? Prefiero mil veces a El Greco. Él era un verdadero pintor"; y Matisse: "Cuando vi la obra [de Velázquez] en Madrid me pareció de hielo. Velázquez no es mi pintor; más bien Goya, o El Greco"; y Jackson Pollock decía que El Greco era uno de sus cinco pintores preferidos).

En 1983, la limpieza de un icono conservado en la sagrada catedral de la Dormición de la Virgen, en la isla de Siros (Grecia). sacó a la luz el nombre de Domenikos Theotokopoulos, y ese panel pintado, pequeño pero ambicioso, con sus numerosas figuras en un retablo parcialmente dorado, nos recuerda que El Greco comenzó como artífice de objetos sagrados, iconos aún bizantinos por sus posturas rígidas, sus ropajes plegados en zigzag y su perspectiva rudimentaria, aunque con cierto intento de transmitir profundidad a la manera italiana.

'Cardenal Niño de Guevara' (1600). El rostro del cardenal, inquisidor general y arzobispo de Sevilla, es una obra maestra en la historia del retrato. Posiblemente, El Greco se inspiró en otros cuadros pintados por Rafael y Tiziano.

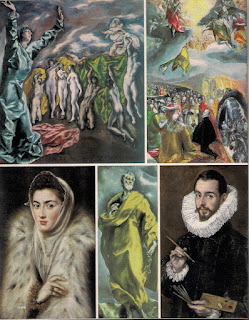

Arriba a la izquierda 'La visión del Apocalipsis' (1608-1614). Picasso vio este cuadro en París, en el estudio de Ignacio Zuloaga, y se inspiró en él para las señoritas de Aviñón', el inicio de su pintura cubista. A la derecha, 'La adoración del Santo Nombre de Jesús' (1577), probablemente la primera obra que El Greco hizo para Felipe II, a quien representó como orante en la parte inferior derecha. Abajo a la izquierda, 'La dama del armiño' (hacia 1570), el retrato que El Greco hizo de su amante, Jerónima de las Cuevas, la madre de su hijo Jorge Manuel, y que está rodeado de misterio sobre la personalidad de la mujer. `San Pedro' (1610). La alargada figura desproporcionada, los pliegues del manto y las manos de dedos abiertos se alejan del clasicismo. `Retrato de un artista' (hacia 1600-1605). El Greco pintó a su hijo Jorge Manuel en una profesión en la que nunca destacó, la de pintor.

El mito de Laoconte

01 Vista de Toledo. La ciudad de Toledo, con sus murallas y la puerta de Bisagra, es la nueva Troya en la que sitúa

El Greco la escena mitológica de Laoconte y sus hijos, pintada por El Greco hacia 1610 y finalizada posiblemente pocos años antes de su muerte, hacia abril de 1614. El artista pudo contemplar en Roma el impresionante grupo escultórico griego (del siglo I antes de Cristo) que admiraba sobremanera el gran artista del Renacimiento Miguel Angel.

02 El Tajo. Toledo-Troya con un desfiladero inexpugnable, el que ofrece el cañón del río Tajo. El Greco lo reflejó con toda su fuerza, blanco de espuma. Para hacer referencia al mito de Laoconte, sacedote de Apolo en la ciudad de Troya, El Greco situó el mítico caballo frente a la toledana puerta de Bisagra.

03 El cielo. El cielo de la ciudad de Toledo envuelve a las dramáticas figuras que pintó El Greco con una luz fantasmal, impregnada de los matices blancos que manejaba el pintor de Creta.

04 Laoconte y sus hijos. Laoconte, derribado en el suelo, intenta sujetar la cabeza de la serpiente que va a morderle; su hijo pequeño yace en el suelo, mientras el mayor agarra a la serpiente para evitar la mortal picadura. Las tres figuras son sobrecogedoras, con los músculos bien definidos y los cuerpos alargados, tan característicos de la pintura de los últimos años del artista. El rostro del anciano Laoconte tiene rasgos del San Pedro con las llaves que El Greco pintara unos años antes.

05 El paraíso perdido. Las dos figuras que aparecen en el extremo del cuadro (más una cabeza) se han interpretado como las de Apolo y Artemisa o –trasplantadas a la España de la Inquisición–Adán y Eva, como una simbología del destierro del paraíso, para darle así un barniz más católico a la historia profana de la mitología griega. •

En aquel entonces, Creta pertenecía a la República de Venecia, y a Venecia y Roma viajó El Greco a los veintitantos años para estudiar la obra de Tiziano y Tintoretto, Correggio y Parmigianino, y leer las Vidas de Vasari. Pero conservó el estilo de los iconos en el uso del espacio y el recurso a los reflejos de luz blancos y desnudos. que en su obra posterior darían a los tejidos un brillo tosco e irreal; los perfiles blancos son los que dan a la ciudad. en su magnífica Vista de Toledo (hacia 1597-1599), su aire espectral y fantasmagórico.

Toda su vida, salvo en el caso de sus retratos profanos y la famosa Vista, realizó obras religiosas destinadas a ser vistas a la tenue luz de las velas de una iglesia y a cierta distancia; para esos escenarios, sus colores fuertes y el hecho de que no utilizara la perspectiva renacentista eran prácticamente virtudes. Su invención más extraordinaria, el espacio aplastado, con un fondo retorcido, gris y cercano, que mana de unos cielos explosivos, resulta apropiada para un nicho de iglesia y la mirada abstraída de los fieles. En 1920, Roger Fry escribió sobre "el peculiar poder [de El Greco] de crear, como si dijéramos, un nuevo tipo de espacio; un espacio del que no tenemos experiencia real, pero del que aceptamos que realza de forma especial el tono emocional de la escena". Permite, proseguía Fry, que las enormes figuras "parezcan moverse con libertad en un espacio más vasto del que permitiría una escena real de esas dimensiones".

Cuando El Greco se asentó con más seguridad en su estilo visionario de una anatomia atenuada y un espacio comprimidode forma surrealista desembocó en una pincelada nerviosa y desmenuzada, un tratamiento rápido y seco que se observa en el Laoconte posterior a 1610, monstruosamente desgarbado, y el magnífico retrato del poeta y sacerdote Fray Hortensio Félix Paravicino (hacia 1609), cargado de tintes homoeróticos. En el camino hacia esa textura pastosa y eléctrica, sus pinceladas invaden unas formas que, verdaderamente, no le interesan. El Greco tuvo dificultades para pasar del estilo formal y crispado del cristianismo oriental al realismo físico de Occidente.

Ese realismo físico triunfante, cuyo máximo exponente era Miguel Ángel, planteaba un problema para la representación religiosa: cuanto más anatómicas y musculares eran las figuras, menos espirituales parecían. El dibujo de Miguel Ángel de un Cristo totalmente corpóreo que asciende desde su tumba, o su estatua del bello cuerpo joven que yace en el amplio regazo de la Virgen, eran el límite al que podía llegar el humanismo visual a la hora de ilustrar la historia cristiana: el desnudo frontal que muestra el pecho y el pene y juzga a la humanidad en el gran mural de la Capilla Sixtina sería divino, seguramente, pero no era el Jesús manso y desgarrado de los evangelios ni la deidad rígida y hierática de los tímpanos medievales en los que aparecía el Juicio Final. ¿Cómo superar todo ese músculo y esa fuerza, tan minuciosamente delineados, y poder captar el Cielo, el más allá inmaterial? Rafael y Leonardo suavizaban su dominio de la anatomía con expresiones faciales dulces. casi sonrientes.

En la ambiciosa Adoración del nombre de Jesús (hacia 15771579), El Greco todavía no ha resuelto el problema del peso: las fauces de tiburón de un infierno abarrotado, las innumerables cabezas de los redimidos como unas piedras redondas que forman una carretera, el perfil pálido y enfermizo de Felipe II (cuyo favor seguía buscando el pintor) son representaciones correctas, sin ningún estilo. En cambio, el cielo que cubre la parte superior, poblado por unos ángeles en escorzo barroco, de rodillas sobre unas nubes tan sólidas como rocas, tiene una composición más feliz e invita a dirigir la mirada hacia el nombre místico. En su obra más admirada y conocida, El entierro del conde de Orgaz (1586-1588), que se encuentra en Toledo, la mitad superior, el cielo, es más convincente que la representación de la ceremonia funeraria, excesivamente literal y reconocible. Incluso en San Francisco recibe los estigmas, contoda su tosquedad, las nubes atraen nuestra atención. El Greco se sentía cómodo en las nubes, con su tumulto visual y su capacidad de escapar a las restricciones espaciales de la gravedad. Sus cielos irregulares parecen anunciar los rayos y la oscuridad que precedieron al desgarro del velo del templo.

En la exposición, nuestros ojos se encuentran con una obra maestra de El Greco: la Crucifixión con dos donantes (hacia 1580). Cristo, una llamarada de piel esbelta y plateada, alza los ojos y las manos atravesadas por los clavos; vuela sobre un fondo de nubes negras, y abajo deja a los dos donantes reverenciales, de los que sólo se ven los torsos porque están de pie sobre la tierra invisible. A diferencia de cuadros anteriores, no hay atisbo alguno de paisaje. Ni tampoco los dolientes habituales, ni ángeles, ni nada que dé sensación –como sí la da el dibujo a tiza de La Crucifixión (1538-1541), de Miguel Ángel– de dolor o resistencia muscular; ni, como en una estatua de mármol de Cellini (1556-1562), de peso sin fuerzas, relajado en manos de la muerte. Este Cristo está espectacularmente vivo, en un ámbito transmaterial de carne blanqueada, iluminada desde el interior, cielos amenazadores y mínimas señales terrestres. A ese mundo sublime pertenecen los retratos gemelos María Magdalena penitente y San Pedro penitente, el Cristo con la cruz a cuestas, el artificioso pero elocuente Santo Domingo en oración, y La Sagrada Familia, estropeada por uno de los niño Jesús más feos que jamás se han aferrado a un pecho. Todas estas obras son de la década de 1580.

En los 25 años de vida que le quedaban, El Greco llevó su forma peculiar de manierismo más allá, hacia el individualismo y la excentricidad que tanto le aproximan –con sus distorsiones, sus pinceladas nerviosas y sus colores intensos y sin modular– al espíritu moderno. Creaciones operísticas y vertiginosas como La Anunciación (hacia 1597-1600) y La Virgen de la Inmaculada Concepción (1608-1613) son formidables, cada una en su estilo, aunque las expresiones vacías y las narices puntiagudas de sus mujeres de cuello largo dan a esos acontecimientos cósmicos un tono festivo propio de Watteau. La Resurreción (finales de la década de 1590), muy estrecha para su altura, cuenta con un Cristo esbelto y de barba roja que, al levitar fuera de la tumba, derriba a una multitud de soldados romanos vestidos con túnicas monocromáticas y ajustadas; el espectador podría asimilar mejor el batiburrillo de extremidades si Cristo no tuviera una ligera sonrisa de suficiencia y un gesto que recuerda a un especialista de cine que exclama: "¡Ahí tenéis eso!".

La adoración de los pastores, en su versión de 1612-1614, es uno de los últimos cuadros pintados por la mano de El Greco, y utiliza con ingenio el pequeño cuerpo de Jesús recién nacido como fuente central de luz, de forma que todos los testigos, incluidos los dos ángeles y la cohorte de querubines, están bañados en ella. En detalles como el brazo del pastor más alto –como en las figuras laterales de Laoconte y sobre todo, los desnudos espectrales de La visión del Apocalipsis (1608-1614)– se deja de lado la realidad anatómica. Las extremidades tambaleantes y las cabezas reducidas no corresponden tanto al cuerpo humano como a una idea de cuerpos cuya realidad está más allá de su aspecto: unas sombras blancas en una cueva en la que los destellos de color salpican la grisaille esencial. Las túnicas rígidas y brillantes, cubiertas de brillo blanco, asumen la importancia de ropajes sacerdotales.

Después están los retratos, algunos de ellos soberbios: el Cardenal Niño de Guevara, de 1600-1601, tantas veces reproducido; el agradable Anciano lloroso y menudo, de finales de la década de 1580 o principios de 1590; el punzante y casi puntillista Antonio de Covarrubias (hacia 1600); Giulio Clovio, uno de los primeros (alrededor de 1571-1572), con el rostro retocado en una capa dorada que recuerda a Rembrandt, y la sorprendente Dama del armiño (finales de la década de 1570), una belleza envuelta en pieles y de rostro marfileño que mira con grandes ojos oscuros al pintor como para sacarle de otras visiones sobrenaturales. En realidad, se ha puesto en tela de juicio la autoría de El Greco. Como ocurre con los cuadros religiosos de Goya, los retratos nos recuerdan que su creador, además de un visionario, era también un profesional de la pintura.

En otro comentario informal, un conocido mío, distinguido pintor y caricaturista, me dijo que, a pesar de ser ateo, después de esta exposición sentía deseos de convertirse. Me pregunté si mi falta de entusiasmo se debía a un protestantismo obstinado e irreductible. El ensayo de David Davies que aparece en el catálogo de la exposición hace un rápido esbozo de la contrarreforma católica, cuya causa principal, por supuesto, fue la reforma protestante. "Por tanto", escribe Davies, "el ciclo narrativo de la vida de Cristo estaba subordinado a la redención. En las oraciones y los textos católicos no predominaban las escenas de su ministerio, sino las de su infancia, pasión y resurrección".

En España, la unión con Cristo asumió unas cualidades eróticas derivadas en parte de la poesía de amor. San Juan de la Cruz, el mejor poeta de la contrarreforma, escribió sobre una noche en la que, "inflamado por los deseos del amor", acudía a una cita, 'Amado con Amada, Amada en el Amado transformada".

Parte de esa androginia extasiada inunda las imágenes de Cristo de El Greco, con sus manos de dedos largos, sus gestos aéreos y su palidez translúcida. Lo que echo en falta en ellas es una sensación de Dios encarnado. un Jesús de carne y hueso, un hombre como los demás, como vemos en Giotto y Tiziano, en los dibujos de Rembrandt y los grabados de Durero. Los personajes divinos de El Greco, en la etapa de su madurez estilística, son como estrellas de cine, perfectos e intocables. Su arte tiene la superficialidad de cualquier arte que no se somete a una comparación constante con la realidad.

El Greco resolvió de forma singular el problema del peso en sus figuras. Sus cuerpos sobrenaturales se elevan liberados totalmente de la gravedad, pero pagan un precio: parecen insustanciales, demasiado suaves, demasiado arrebatados, demasiado esbeltos, demasiado alargados. Existen, pero existen allí arriba, en otro mundo, que tiene poco que ver, por ejemplo, con el tranquilo y valioso oficio de Giovanni Bellini en sus dibujos. Fiel a sus orígenes como pintor de iconos, El Greco ofrece imágenes votivas, imágenes que llaman nuestra atención hacia el exterior, hacia arriba; pero muy pocas veces –como en el cuadro de un San Pedro demacrado, vestido de amarillo (principios de la década de 1610), con las llaves del reino en una mano, la otra mano huesuda, los conmovedores piececillos descalzos y la mirada oblicua y compungida– sentimos la punzada de las limitaciones humanas. •

The New York Review of Books.

La exposición 'El Greco' se inaugura el próximo día 11 en la National Gallery de Londres. Más información en: www.nationalfgallery.org.uk.

El Pais Semanal número 1427 Domingo 1 de febrero de 2004

No hay comentarios:

Publicar un comentario