10 MAR 2019

No merece ese calificativo quien desvela verdades ocultas, sino quien tiene el valor de nombrar lo que está a la vista de todos y nadie se atreve a nombrar

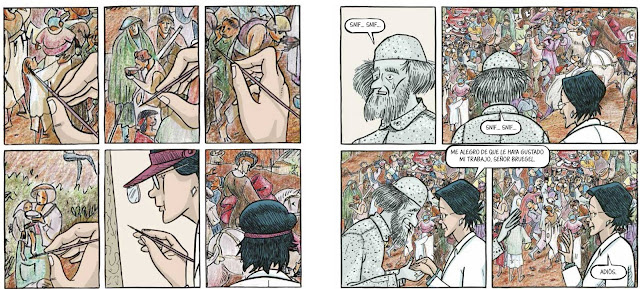

ME REFIERO por supuesto al gran Ibáñez, a Francisco Ibáñez, al padre de Mortadelo y Filemón, 13 Rue del Percebe y tantos otros tebeos con que nos criamos varias generaciones de españoles. A estas alturas ya todos somos sin duda conscientes de cuánto le debemos; los escritores, sin ir más lejos: todos hablamos de lo mucho que nos han influido Shakespeare y Cervantes (lo que en el fondo es cierto, incluso aunque no los hayamos leído), pero quizá quien nos ha influido de verdad es Ibáñez. De cuya posteridad, dicho sea de paso, nada se sabe: al fin y al cabo, para sus contemporáneos Shakespeare apenas era literatura y, como decía José María Valverde, Cervantes nunca hubiera ganado el Premio Cervantes. En cuanto a mí, sólo diré que todavía me sorprendo riéndome solo con disparates de Mortadelo que leí hace 50 años. Todo esto, como digo, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos —de lo que nos estamos enterando gracias a entrevistas como la que publicó Borja Hermoso en este suplemento— es que, además, Ibáñez es un intelectual.

Un intelectual es una persona que, aparte de ganarse la vida con su trabajo, interviene a través de los medios en el debate público. Esta figura, que nació en el siglo XVIII como difusor de las luces de la razón frente a las tinieblas del oscurantismo, para algunos murió por propia mano a fines del siglo pasado, tras muchas décadas entregada con fervor a la ceguera ideológica, la apología de atroces regímenes políticos, el sectarismo, el gregarismo, el arribismo y otros ismos no menos abominables. Pero yo discrepo; de hecho, cada vez que oigo hablar de la famosa “muerte del intelectual” —o del no menos famoso “silencio de los intelectuales”— me da tanta risa como si estuviera leyendo a Ibáñez: ¡pero si hoy hay más intelectuales que nunca en el mundo, y más vociferantes! ¡Pero si hasta hace cuatro días era indispensable escribir en un periódico o hablar en una radio para tomar parte en el debate público, mientras que hoy basta con un simple iphone para hacerlo! Esa es la realidad: que, nos guste o no el sustantivo intelectual —yo lo detesto, por pomposo—, todos los que opinamos sobre lo que ocurre en la polis y a todos atañe somos intelectuales. Lo cual, claro está, no significa que todos seamos idénticos: hay intelectuales buenos y malos. Ibáñez, sin duda, es de los buenos. En un momento de la mencionada entrevista, Hermoso le recuerda que en su trabajo ha tocado muchos temas de actualidad, pero no el conflicto catalán, y le pregunta si él, catalán de Barcelona, piensa hacerlo. “Ay, no, no, no”, contesta Ibáñez, que acaba de decir que un humorista debe poder criticarlo todo, incluidos el Papa y el Rey. “Es que aquí algunos se lo toman como algo personal, y si no les gusta lo que dice el otro, ya le ven como enemigo acérrimo y tal”. Y concluye: “La editorial está por medio. Y si un tebeo mío tiene 78.000 lectores, no les voy a dejar de repente con 30.000 porque a mí se me ocurra tratar ese tema e ir contra un bando u otro. No”. ¡Ahí lo tienen! Muchos se preguntan por qué tantos catalanes relevantes, que despotrican en privado de lo que ocurre en Cataluña, en público se muestran neutrales, o callan, o templan gaitas, o usan todo tipo de circunloquios, evasivas y añagazas para no decir lo que piensan, y aquí llega Ibáñez y lo dice con una claridad inequívoca: porque no sale a cuenta, porque arruina el propio negocio. Como tantas cosas parecidas, esto, en Cataluña, lo sabemos todos, pero nadie lo dice, y ese abismo entre lo que se sabe y lo que se dice es una de las causas de la situación actual. Por lo demás, dirán ustedes que me ciega la devoción, y que las palabras de Ibáñez —empezando por eso de escudarse detrás de la editorial— delatan una cierta cobardía; discrepo de nuevo: no puede ser un cobarde quien dice una verdad que tanta gente calla.

En realidad, eso es, antes que nada —o debería ser—, un intelectual: no quien desvela supuestas verdades ocultas, sino quien tiene el valor de nombrar lo que está a la vista de todos y nadie se atreve a nombrar. En este sentido, Ibáñez es un intelectual de primera. Como diría Mortadelo, gracias, jefe.

El Pais

No merece ese calificativo quien desvela verdades ocultas, sino quien tiene el valor de nombrar lo que está a la vista de todos y nadie se atreve a nombrar

ME REFIERO por supuesto al gran Ibáñez, a Francisco Ibáñez, al padre de Mortadelo y Filemón, 13 Rue del Percebe y tantos otros tebeos con que nos criamos varias generaciones de españoles. A estas alturas ya todos somos sin duda conscientes de cuánto le debemos; los escritores, sin ir más lejos: todos hablamos de lo mucho que nos han influido Shakespeare y Cervantes (lo que en el fondo es cierto, incluso aunque no los hayamos leído), pero quizá quien nos ha influido de verdad es Ibáñez. De cuya posteridad, dicho sea de paso, nada se sabe: al fin y al cabo, para sus contemporáneos Shakespeare apenas era literatura y, como decía José María Valverde, Cervantes nunca hubiera ganado el Premio Cervantes. En cuanto a mí, sólo diré que todavía me sorprendo riéndome solo con disparates de Mortadelo que leí hace 50 años. Todo esto, como digo, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos —de lo que nos estamos enterando gracias a entrevistas como la que publicó Borja Hermoso en este suplemento— es que, además, Ibáñez es un intelectual.

Un intelectual es una persona que, aparte de ganarse la vida con su trabajo, interviene a través de los medios en el debate público. Esta figura, que nació en el siglo XVIII como difusor de las luces de la razón frente a las tinieblas del oscurantismo, para algunos murió por propia mano a fines del siglo pasado, tras muchas décadas entregada con fervor a la ceguera ideológica, la apología de atroces regímenes políticos, el sectarismo, el gregarismo, el arribismo y otros ismos no menos abominables. Pero yo discrepo; de hecho, cada vez que oigo hablar de la famosa “muerte del intelectual” —o del no menos famoso “silencio de los intelectuales”— me da tanta risa como si estuviera leyendo a Ibáñez: ¡pero si hoy hay más intelectuales que nunca en el mundo, y más vociferantes! ¡Pero si hasta hace cuatro días era indispensable escribir en un periódico o hablar en una radio para tomar parte en el debate público, mientras que hoy basta con un simple iphone para hacerlo! Esa es la realidad: que, nos guste o no el sustantivo intelectual —yo lo detesto, por pomposo—, todos los que opinamos sobre lo que ocurre en la polis y a todos atañe somos intelectuales. Lo cual, claro está, no significa que todos seamos idénticos: hay intelectuales buenos y malos. Ibáñez, sin duda, es de los buenos. En un momento de la mencionada entrevista, Hermoso le recuerda que en su trabajo ha tocado muchos temas de actualidad, pero no el conflicto catalán, y le pregunta si él, catalán de Barcelona, piensa hacerlo. “Ay, no, no, no”, contesta Ibáñez, que acaba de decir que un humorista debe poder criticarlo todo, incluidos el Papa y el Rey. “Es que aquí algunos se lo toman como algo personal, y si no les gusta lo que dice el otro, ya le ven como enemigo acérrimo y tal”. Y concluye: “La editorial está por medio. Y si un tebeo mío tiene 78.000 lectores, no les voy a dejar de repente con 30.000 porque a mí se me ocurra tratar ese tema e ir contra un bando u otro. No”. ¡Ahí lo tienen! Muchos se preguntan por qué tantos catalanes relevantes, que despotrican en privado de lo que ocurre en Cataluña, en público se muestran neutrales, o callan, o templan gaitas, o usan todo tipo de circunloquios, evasivas y añagazas para no decir lo que piensan, y aquí llega Ibáñez y lo dice con una claridad inequívoca: porque no sale a cuenta, porque arruina el propio negocio. Como tantas cosas parecidas, esto, en Cataluña, lo sabemos todos, pero nadie lo dice, y ese abismo entre lo que se sabe y lo que se dice es una de las causas de la situación actual. Por lo demás, dirán ustedes que me ciega la devoción, y que las palabras de Ibáñez —empezando por eso de escudarse detrás de la editorial— delatan una cierta cobardía; discrepo de nuevo: no puede ser un cobarde quien dice una verdad que tanta gente calla.

En realidad, eso es, antes que nada —o debería ser—, un intelectual: no quien desvela supuestas verdades ocultas, sino quien tiene el valor de nombrar lo que está a la vista de todos y nadie se atreve a nombrar. En este sentido, Ibáñez es un intelectual de primera. Como diría Mortadelo, gracias, jefe.

El Pais