El humor afilado ha sido el vehículo de sus denuncias. También uno de sus personajes, Mafalda, que acaba de cumplir 50 años.

Su padre artístico, que está a punto de recibir el Premio Príncipe de Asturias, vive hoy inquieto por un glaucoma: “El mundo es muy raro sin poder dibujar”.

LEILA GUERRIERO 20 OCT 2014

Joaquín Salvador Lavado, Quino, en un rincón de su casa en Buenos Aires (Argentina). / MARIANA ELIANO

Como si no fuera carne y músculos sino serenidad y gracia –y un poco de respiración–, la mano se mueve y el lápiz que sostiene deja una estela de tinta negra, un trazo que parece –y es– el pelo de alguien. La mano –como si apenas rozara el papel– dibuja la frente, la nariz, la boca, dos dientes enormes. Oreja, el cuello, un ojo. Finalmente, traza una línea diminuta que transforma la expresión del rostro, hasta ese momento hueca, en una sonrisa franca. Es agosto de 2009. En un estudio de radio en la ciudad de Buenos Aires, al terminar un programa en el que lo han entrevistado, el argentino Joaquín Salvador Lavado, Quino, dibuja a Felipe, uno de los personajes de su tira Mafalda. La mano –su mano– no se ha detenido, no ha dudado ni una sola vez: una criatura con voluntad propia que, con el ritmo sostenido del agua del mar, ha dibujado ese rostro con movimientos que brotan, iguales a sí mismos, desde hace más de setenta años. Ahora, en 2014, esa danza líquida sobre el papel es algo que Quino ya no hace. La mano responde, pero él ya no ve.

* * * * * * * *

–Ah, ya te vas, qué suerte.

Alicia Colombo tiene el pelo entrecano corto, abultado. Usa falda y blusa muy oscuras, y una faja ancha sobre la ropa que la ayuda a mantenerse erguida.

–No, Alicia. Recién llego.

–Ah –dice, simulando desilusión–. Yo creí que te ibas y dije: “Qué bien, qué entrevista tan cortita”.

Son las tres y media de una tarde de septiembre en Buenos Aires. El departamento donde viven desde hace años Quino y su mujer, Alicia Colombo, es grande, pero no enorme; prolijo, pero no lujoso. Queda en Barrio Norte, a unos metros de la avenida de Santa Fe. Sobre la mesa de la sala hay camisas y suéteres recién planchados y el espacio parece pequeño, repleto de muebles: varias sillas, un par de sillones, una mesa baja, una biblioteca, un cristalero con vajilla antigua.

–¿Viste esas sillas? –dice Alicia–. Se las compramos a un señor, el señor Gentile. Había comprado todos los muebles de una confitería y los vendía. Las cortamos un poco porque eran muy altas.

Quino se sienta bajo la luz blanca que entra por la ventana para hacerse fotos.

–Luz, luz –dice–. Como Goethe, que antes de morir pidió: “Luz, más luz”.

Usa un suéter oscuro, pantalones de jean, los anteojos de siempre, bifocales, que exageran el tamaño de sus ojos.

–Tenemos una mecedora –dice Alicia–. La compramos en una casa de remates que quedaba en el centro y nosotros vivíamos en Caballito, a setenta cuadras. Como no teníamos plata para un flete, la llevamos caminando, un brazo cada uno.

–¿Caminaron setenta cuadras con la mecedora colgada del brazo?

–Y, era 1960, estábamos recién casados. ¿Sabés qué pasa? Uno no tenía plata.

Quino y Alicia Colombo están juntos desde hace 54 años. Ella, doctora en Química, trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero dejó el puesto cuando el viaje en ómnibus desde un barrio al que se habían mudado empezó a tomarle mucho tiempo. Desde entonces, trabaja como agente de su marido. La luz que entra por la ventana envuelve a Quino en una blancura irreal, y hace crepitar el pelo sobre sus sienes. Habla con gula de cine, de ópera, de teatro: de todo lo que fue a ver en las últimas semanas. Al terminar de hacerse las fotos, se levanta y camina hacia el ascensor para despedir a la fotógrafa, que le pregunta por el Premio Príncipe de Asturias que le dieron en 2014, en el rubro Comunicación y Humanidades, y que recibirá el 24 de octubre.

–Me gustaría que me lo diera Leonor, la princesita de Asturias –dice.

Cuando usa diminutivos, las frases se envuelven en un aura de ironía sin sorna y parecen a punto de transformarse en otra cosa: en algo más retorcido, menos tierno.

–¿Por qué?

–Porque es chiquita. Pero el protocolo no se lo debe permitir.

–El ascensor nunca está –dice Alicia, elevándose sobre la punta de los pies y mirando por el hueco de la puerta–. ¿Viene?

–Hay que poner la manito adelante del hueco –dice Quino–. Si viene vientito, es que viene el ascensor.

El ascensor llega y, antes de entrar otra vez en la casa, Alicia dice:

–La película que queremos ver la dan en el cine de Diagonal Norte.

–Uf –dice Quino–. Ese cine es una porquería. Tiene mala proyección, mal audio. Bueno, ¿charlamos un ratito?

Su estudio es luminoso y da al balcón. Las paredes están repletas de dibujos de amigos –REP, Crist, Fontanarrosa–, diplomas y premios varios. Detrás de su escritorio hay una biblioteca con libros de arte, las puertas de vidrio cubiertas por dibujos y fotos: una acuarela, una foto de su tío Joaquín. Sobre el escritorio hay pocas cosas, ordenadas: un paño de color verde, una lámpara, una caja de lápices, una muñeca de Mafalda. Contra la ventana hay un mueble alto, repleto de cedés. El pulso le tiembla un poco y parece tener una pierna un tanto rígida, pero cuando habla la voz es firme y, detrás de las gafas, los ojos enfocan claramente a los ojos.

–A esta edad no todo va bien. Pero bueno.

–¿Hubo alguna edad en la que todo fuera bien?

–A partir de los treinta y pico y hasta los sesenta y pico uno se siente bien. Después empiezan los achaques. Estoy muy fastidiado con la vista. Pero muy. Ya no dibujo.

–¿Pero puede ir al cine?

–Ahora se me está complicando. Porque no veo los subtítulos, y si no entiendo el idioma de la película, soné. En italiano me arreglo bien. En francés más o menos. El inglés lo he olvidado por completo.

En el año 1999, en esta misma casa, Quino dijo: “Me gustaría pensar una historia y hacerla como libro. Pero me parece que va a quedar en idea, porque tendría que dejar de dibujar todo lo demás, y cómo hago para dejar de dibujar. No hice otra cosa en mi vida, y si dejo de hacer esto no sé si voy a seguir siendo yo. Abrir la revista Viva, de Clarín, y que no esté mi página, sería extraño”. Quino empezó a dibujar una página de humor para la revista dominical del diario argentino Clarín en 1989. Lo hizo hasta 2006, cuando publicó el que sería su último dibujo: el Dios católico preguntándose por qué tres religiones que decían creer en el mismo creador estaban enfrentadas: “¿No será que, en el fondo, cada una de estas religiones se ama más a sí misma que a mí?”. Siguió publicando en esa página dibujos de años idos hasta que en 2009 se despidió con una carta: “No se tomen estas líneas, que tanto me cuesta escribir, como una despedida, sino como una ausencia temporal que espero sea breve porque no me gusta nada la idea de que mis dibujos no sigan apareciendo en estas páginas”. Pero, desde entonces, no volvieron a aparecer.

–¿Sabía que aquella página de 2006 iba a ser la última cuando la dibujó?

–No. Pensé que todavía tenía cuerda para rato.

* * * * * * * *

Quino nació en la ciudad de Mendoza, cerca de la cordillera de los Andes, en el año 1932. Su padre y su madre –Cesáreo y Antonia– eran dos andaluces que habían llegado a Argentina en 1919 y tuvieron tres hijos: César, Roberto y Joaquín. Su padre trabajaba en un bazar, y Quino se crio en una casa enorme en la que vivía también su tío Joaquín, dibujante y publicista. Un día, cuando tenía tres años, ese tío le dibujó, con lápiz azul, un caballo. Él recuerda eso como una epifanía brutal: el momento en el que supo que quería ser dibujante.

–Cuando vi todo lo que salía de un lápiz…En mi casa teníamos una mesa de comedor de álamo, una madera muy blanca, y yo me tiraba de panza sobre la mesa y empezaba a dibujar ahí. Con mi mamá hicimos un trato: yo podía dibujar y después con lavandina y jabón y un cepillo de esos gordos borraba todo. O sea que fueron muy permisivos.

–¿Eran buenos padres?

–Para mi gusto, sí. Un episodio que no me hizo gracia de mi mamá fue cuando se me estaban cayendo los dientes de leche. Yo tenía un diente flojo y mi mamá me dijo: “¿A ver?”. Le contesté: “Mamá, no me lo vayas a quitar”. Y me dijo: “No, no te preocupes”. Y bum, me lo quitó. Después te salían unos dientes enormes. Se achican yo no sé cómo, pero hay unas fotos mías en las que tengo unos dientes terribles.

Encuentra siempre la manera de responder lo que quiere, virando la conversación hacia un terreno en el que se mueve cómodo: anécdotas de la infancia en Mendoza, la timidez implacable.

–Mendoza era el Mediterráneo: todos eran sirio-libaneses, italianos, españoles. El verdulero, el frutero. Yo hablaba como mis padres, en andaluz. Así que en el colegio fue terrible, porque nadie me entendía. Yo decía “este tío”, en el sentido que se le da en España a la palabra “tío”, y me preguntaban si fulano era tío mío. Era timidísimo, y como no me entendían era peor.

–¿Y su madre era…?

–Una andaluza gordita muy simpática. Mi papá hablaba muy poquito. Con mis padres y mis tíos me llevaba muy bien. Con el que no encajaba era con mi abuelo.

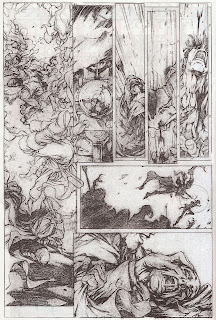

El dibujante en una fotografía antigua en la que simula dar clases a algunos de los personajes de su más famosa tira humorística. / MANUEL ZAMBRANA (CORBIS)

–¿Era severo?

–No. Al contrario. Pero yo a los viejos les tenía miedo. Y a los borrachos. Me aterraban. Una noche de verano sonó el timbre del zaguán y yo fui a abrir la puerta y me encontré con una mujer desgreñada, con una caña en la mano, que me dijo: “El doctor Schiudice me ha prohibido el vino”. Yo me agarré tal susto que cerré con llave y me fui corriendo al fondo. Había un psiquiátrico en Mendoza y el doctor ese era el director. Fue uno de los sustos más grandes que he tenido en mi vida.

–¿Y el miedo a los viejos de dónde viene?

–No sé. Pero me producía una sensación muy extraña tener que acompañar a mi abuelo a tomar un tranvía porque él tenía cataratas y no veía bien. Me daba como susto. La vejez me asustaba.

Se detiene, como si hubiera dicho algo impropio.

–¿Estoy hablando en pasado? Tendría que hablar en presente. La vejez es una porquería que te asusta mucho. Yo le doy un sentido político a la vejez. Es como que te caiga Pinochet y te empiece a prohibir cosas: esto no, aquello tampoco.

–¿Le angustia o de verdad lo toma con humor?

–Me angustia mucho. Me angustia ir perdiendo autonomía, moverme mal. Lo de la vista, que ya es el colmo. Y la falta de agilidad en todo. Y pienso que también una cierta mentalidad anquilosada. Uno a veces se siente un viejo criticón, diciendo “porque hoy los jóvenes”.

Creció leyendo revistas de humor y de historietas, yendo al cine, envuelto en un anticlericalismo radical (su abuelo le decía que una misa era “una congregación de ignorantes adorándole el culo a un tunante”), y escuchando discusiones políticas entre su abuela comunista y sus padres republicanos, todo en el marco de las guerras que poblaron su infancia: la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial.

–¿Sus padres lo cobijaban de ese clima de guerras?

–Yo sentía cobijo en el sentido de que cualquier malestar que uno tuviera enseguida llamaban al doctor Perinetti o al doctor Notti, que era pediatra. En ese sentido, sí, muy cuidadosos.

–No, pero…

–Claro que mis padres me duraron muy poquito. Cuando se murió mi madre, yo iba a cumplir 13. Cuando desapareció mi padre, casi 15. Mi madre murió de un cáncer espantoso. Duró años en agonía y la única cosa que había era inyectar morfina. Fue muy feo. Estuvo dos años en cama. Mi padre, en cambio, murió de un infarto, que es mucho más preferible. Tengo unos recuerdos espantosos. Espantosos. Porque además el asunto del luto te marcaba mucho. Eran tres años de luto. Te cosían una franja negra en la manga, llevabas la corbata negra y algo en la solapa. No se podía escuchar radio. Era un espanto. Yo me pasé de luto desde los 10 años, cuando murió mi abuelo, hasta los 18, cuando terminó el duelo por mi papá.

–¿Su padre falleció en la casa?

–Había ido al cardiólogo. Se sintió mal, le dio una inyección y lo mandó a casa. Llegó en un taxi. Yo subí al taxi y vi que tenía los labios azules y estaba desmayado. Ahí fueron una tía con mi hermano Roberto, lo llevaron al hospital y allí se murió.

Con un tono de voz que indica una protesta amable, no del todo firme, dice:

–Pero bueno, todo esto es muy triste.

Después de la muerte de los padres, los tres hermanos siguieron viviendo con el tío Joaquín. César, el más grande, que murió siete años atrás, se hizo contador. Roberto, el del medio, estudió abogacía. Quino sabía que quería ser dibujante y publicar en revistas de Buenos Aires, de modo que a los 18, y gracias a la ayuda económica de su hermano mayor, viajó a la capital con una carpeta de dibujos de humor mudo sobre militares, parejas, religión.

–Me fue pésimo. En todos lados me decían: “Sexo no, religión no”. Se hacían chistes de suegras, de la oficina, de fútbol. Y yo era muy bruto para dibujar.

Sin trabajo ni ingresos propios, volvió a Mendoza, donde lo esperaba un infierno anunciado: el servicio militar obligatorio.

–Estuve ocho meses. Lo pasé muy mal. Cuando te decían “¡cuerpo a tierra!”, me tiraba de panza al piso y miraba las piedritas y pensaba: “¿Yo qué coño tengo que ver con esto que estoy haciendo?”.

Tozudo e insistente, en 1954 volvió a Buenos Aires. Tenía 22 años y esta vez hubo suerte: la revista Esto Es había perdido un dibujante –otro prócer del humor gráfico, Landrú– y Quino les vino como anillo al dedo. A partir de entonces, empezó a publicar en otros sitios –Vea y Lea, Leoplán, Rico Tipo– y pudo hacer lo que siempre había querido: vivir de dibujar.

–Viví en pensiones, con tres tipos en una pieza, con bastante prostitución en el hotel. Me impresionaba mucho. Era muy ajeno a mí. Poco tiempo después conocí a Alicia, que era amiga de la novia de un primo hermano. Pero durante cinco o seis años fuimos amigos, no se nos ocurrió que podíamos terminar juntos.

–¿Antes había tenido otras parejas?

–No. Había tenido algunas relaciones, pero yo quería ser dibujante. Todos esos romances y relaciones me distraían de mi objetivo. Me perdí mucho tiempo con estas… pelotudeces –dice, haciendo un gesto que abarca el estudio– y no aproveché el mundo de las mujeres. Ni mi adolescencia. Ni nada. Alicia me gustaba mucho. Pero ella tenía novio y a mí me salía la sangre árabe y tenía ganas de apuñalar al novio, a Alicia…

–En ese momento no era su novia. Ella podía tener todos los novios que quisiera.

–No, no. Igual. Esto de la sangre árabe a mí me aparece en muchas ocasiones.

–¿En qué ocasiones?

–De celos y odio ante situaciones que no me gustan. Enseguida me dan ganas de matar a alguien. Tengo fama de tranquilito. Pero no soy. Cuando he tenido que ver por algún motivo a algún exnovio de Alicia, me he puesto… ah.

–¿Hasta hace poco?

–Sí. Muy poco.

Quino y Alicia se casaron en 1960 y se fueron de luna de miel a Río de Janeiro, en un viaje en bus que fue, también, su primer destino al extranjero. Quino lo recuerda como una experiencia maravillosa con un solo ripio: cuando Alicia mató una cucaracha en Montevideo, él se indignó y le dijo: “¿Qué molestia te causaba esa cucaracha que era uruguaya, y a la que no hubieras vuelto a ver nunca más?”.

Quino en su estudio, donde le observa trabajar una muñeca de Mafalda, sentada en un banco. / RICARDO CEPPI

–¿Siente que se han apoyado el uno al otro en todos estos años?

–No. Alicia me ha apoyado mucho más a mí que yo a ella. Porque para mí el trabajo era una religión ortodoxa, de esas irrenunciables. Si me tocaba la entrega, Alicia se podía estar muriendo con una gripe espantosa, y yo nada. Y eso me lo sigue reprochando hasta el día de hoy. Y tiene razón. Ella dejó su vida de lado por ocuparse de lo mío.

–¿Eso le da…?

–Culpa. Porque además le hubiera encantado viajar por todos lados y a mí salir de la casa me cuesta muchísimo. En esto también la he limitado. Está bien que ella es adulta, y eligió, pero yo tengo un estilo que cuando quiero algo no impongo nada pero, no sé cómo, logro conseguirlo. Un déspota encubierto.

–¿La decisión de no tener hijos fue más suya que de Alicia?

–No. Estuvimos los dos de acuerdo. Pero yo la tenía muy firme. Cuando murieron mis padres, sentí bronca contra ellos. Porque cómo: ¿tienen hijos y a los pocos años los largan y se van? Es una posición horrible de mi parte, pero es así. Alicia dice que le hubiera dado lo mismo tener siete niños que ninguno. Pero a mí siempre me ha parecido que traer hijos a este mundo es una locura total. Si a mí me daban a elegir y me mostraban Mozart y las guerras y me decían “elija”, yo respondía: “No, no vengo”.

¿Qué se sabe de él, más allá de lo público y tan obvio: autor de Mafalda, una tira traducida a treinta idiomas que acaba de cumplir cincuenta años, dibujante multipremiado (Premio de Caricatura La Catrina, otorgado por la Feria del Libro de Guadalajara en 2003; la Legión de Honor de Francia y el Príncipe de Asturias en 2014, entre decenas de otros)? Muy poco. Que no quiso tener hijos. Que le gusta el vino. Que fumaba –y ya no– cuarenta cigarrillos diarios. Que llora –literalmente– por las guerras, el hambre, la desigualdad. Que hay un lado oscuro en él, a veces zumbón (en una época se entretenía dilucidando las fijaciones ambiguas de Miguel Ángel con el sexo, y mostraba orgulloso el boceto de una nínfula con la firma de Buonarotti: si la cabeza de la nínfula hubiera sido dibujada hacia el otro lado, su boca hubiera quedado a la exacta altura del pene de un hombre que estaba a junto a ella, de pie), y otras no tanto, como cuando en una entrevista le preguntaron si dibujaría el final de Videla y Pinochet y respondió: “Espero que terminen lo peor que puedan. Algo con mucho sufrimiento, no una muerte rápida”. Educado en medio de lutos y guerras, parece moverse entre una sensibilidad ardiente por el sufrimiento de los débiles y una repulsión franca hacia cualquier tipo de poder.

–Con las decapitaciones de este grupo islámico me han dado unos ataques de llanto que ni te cuento. O ver a esos nenitos mexicanos que cruzan solitos la frontera. Una cosa espantosa.

Parte de ese universo de preocupaciones podría resumirse en la dicotomía que es el gran tema de su obra –débiles contra poderosos– y se refleja no sólo en la biografía que eligió publicar en su página web (y que termina sintomáticamente con esta frase: “[…] y en 1964 nace Mafalda, una niña que intenta resolver el dilema de quiénes son los buenos y quiénes los malos en este mundo”), sino también en su artefacto narrativo perfecto, Mafalda. La historia es sabida y repasada: era el año 1962, y un amigo que trabajaba en una agencia de publicidad le propuso dibujar una tira para un cliente que intentaba instalar la marca de electrodomésticos Mansfield. Debía incluir dibujos de esos electrodomésticos y los nombres de los personajes tenían que empezar con eme: una versión precámbrica de la publicidad subliminal. La idea era ofrecerla gratis a un medio, sin que este percibiera el truco. Quino dibujó y la agencia ofreció el resultado al diario Clarín, donde se dieron cuenta de todo y la rechazaron. En 1964, su amigo Joaquín Delgado le ofreció publicarla en Primera Plana. Así, Mafalda vio la luz el 29 de septiembre de 1964. Después pasó a El Mundo, hasta diciembre de 1967, cuando el periódico cerró, y en junio de 1968, al cabo de seis meses en los que nadie mostró interés por publicarla, empezó a salir en Siete Días.

Quino posa en 2009 junto a la escultura de Mafalda en Buenos Aires, frente a la casa donde creó al emblemático personaje. / ALEJANDRO PAGNI (GETTY)

–¿Cuándo se dio cuenta de que algo importante pasaba con el personaje?

–Nunca. Bah, con la publicación del primer libro. Hasta ese momento, yo sentía que nadie le daba mucha bolilla. Yo iba a entregar la página al diario El Mundo y el que la recibía miraba así y a veces sonreía, pero nunca me dijeron ni qué linda idea ni nada.

En 1966, el editor Jorge Álvarez publicó el primer libro de Mafalda, y se vendieron 5.000 ejemplares en dos días. Desde entonces y hasta hoy, la tira es una máquina del tiempo que viaja llevando mensajes de emancipación, rebeldía y libertad que parecen haber trascendido la época en que Quino la dibujó, y ya era un clásico cuando decidió dejar de publicarla, el 25 de junio de 1973, porque se sentía como “un carpintero que tiene que hacer siempre la misma mesa, y yo también quería hacer puertas, sillas, banquitos”.

–Lo que me llama la atención es que la sigan leyendo. Si le preguntás a un chico quién es Brigitte Bardot no tiene idea. A lo mejor es que no hay otros personajes fuertes, si no se la hubieran olvidado.

En 1976, cuando hacía ya tres años que no dibujaba a Mafalda y en Argentina comenzó la dictadura militar, Quino y Alicia se fueron a Milán.

–Nos rompieron la puerta del departamento a patadas y nunca nos enteramos de qué parte venía la cosa. Cuatro meses después, los militares mataron acá a los padres palotinos y les tiraron sobre el cadáver el póster de Mafalda del palito de abollar ideologías. Por suerte, yo no lo vi en su momento. Cuando lo descubrí, años después, fue una de las cosas más feas que he sentido nunca.

En julio de 1976, en Buenos Aires, los militares mataron a tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos. En la foto que registra el momento pueden verse los cuerpos y, junto a ellos, un póster con el dibujo en el que Mafalda señala el machete de un policía y dice: “¿Ven? Este es el palito de abollar ideologías”. Aunque en 1983, al terminar la dictadura, decidieron volver al país y montar casa, nunca dejaron de vivir entre Milán, Madrid y Buenos Aires.

–¿Alguna vez pensó que hubiera sido mejor que Mafalda no existiera, que pudo haber opacado el resto de la obra?

–Eso no lo tengo bien resuelto. No lo sé. La gente le ha dado más trascendencia a Mafalda que a todas las demás páginas de humor que he hecho, pero yo creo que hay algunas que superan a Mafalda largamente.

A Mundo Quino, su primer libro, de 1963, siguieron Qué presente impresentable, ¡A mí no me grite!, ¡Yo no fui!, Humano se nace, Quinoterapia, Quién anda ahí, entre muchos otros (publicados por Lumen en España y por Ediciones de la Flor en Argentina), y el monumental Esto no es todo, de 2001, una antología que funciona como síntesis proteica de todo su pensamiento. Allí puede verse que en el mundo de Quino campean el abandono (un nenito le pregunta a su mamá: “Mamá, ¿voz vaz a eztad ziempde, ziempde con ezte nene?”; la mamá responde: “¡Sí, hijito, mamá va a estar siempre, siempre con este nene!”, y pocos cuadros después, el niño, ya viejo, llora desolado frente a la tumba de su madre pensando: “¡Mentidoza!”); la desilusión que agría a las parejas; el abuso de poder que enrarece las relaciones con padres y maestros; la guerra y el hambre como expresión extrema de la miseria humana.

–¿Se le siguen ocurriendo cosas?

–No. Me las censuro. Me hace muy mal que se me ocurran cosas y saber que no las puedo dibujar. Estoy todo el tiempo frenándome la imaginación.

–¿Cuál es el diagnóstico de lo que le sucede en la vista?

–Glaucoma. Uno va perdiendo primero visión lateral y termina viendo la vida por un cañito. Y llega un momento en que ya ni por un cañito. Yo no distingo ni contrastes ni diferencias de color. Vivo en un mundo fuera de foco. Voy a un lugar y me presentan a alguien y no distingo qué cara tiene. Mi propia cara en el espejo no la veo. Es muy desagradable. Bah, angustiante. Ver que se te va borrando el mundo. Es muy feo. Lo charlo mucho con Alicia y voy a una psiquiatra que…

Hace una pausa y dice, con ímpetu extraño:

–Porque yo me siento mal de no dibujar más. Muy mal. La psiquiatra lo que me dijo los otros días es: “Usted dice que no trabaja más, pero todo esto de ir a homenajes y premios y a exposiciones de amigos lo tiene que tomar como que ahora es su trabajo”. Es la primera vez que esta mujer me dice algo que me deja pensando. Pero me siento mal de no dibujar. Este pañito verde que ves acá…

Levanta el paño verde que está sobre el escritorio.

–… es porque yo me pongo a dibujar algo y si es sobre fondo blanco no veo dónde termina la hoja. Es una porquería, bah. El mundo es muy raro sin poder dibujar. Es muy frustrante. Muy feo.

–¿Pensaba que iba a ser así?

–No. Yo creí que iba a dibujar mientras viviera. Nunca se me ocurrió esta limitación.

–¿Cómo es la vida cotidiana?

–Muy desperdiciada. Porque no sé bien cómo hacer. Estoy tan limitado por la mala visión que la vida cotidiana que tengo no… No sé.

Hace un silencio largo y finalmente dice:

–Bueno, chiquita…

Por el pasillo se escuchan los pasos de Alicia, que entra al estudio.

–¿Quieren tomar algo? –pregunta.

Quino saca un fajo de correspondencia y empieza a pasar los sobres, uno tras otro.

–Creo que ya terminamos, ¿no, chiquita?

Después, mientras camina rumbo al ascensor, dice que es una suerte no tener que preparar un discurso para recibir el Príncipe de Asturias. Alicia pregunta, sobresaltada:

–¿Tenés que preparar un discurso?

–No, no –dice él–. No hay que hacer nada.

–El ascensor no viene –dice Alicia, mirando por el hueco.

–¿Pusiste la mano? Si viene vientito…

Alicia pone la mano. Pregunta, otra vez:

–¿Seguro que no tenés que dar un discurso?

–No, no. Y si tengo que decir algo, me paro ahí, levanto el puño izquierdo y digo: “¡Viva la República!”.

El Pais Semanal 20.10.2014