Publicado por Diego Cuevas

© Joaquín Salvador Lavado, QUINO. Lumen. lápiz

Existen dos personajes en nuestra historia cuyas lenguas han demostrado ser tan afiladas, y tan certeras en sus tajos, como para convertir a sus dueños en las principales víctimas de la cita apócrifa. Hay dos eminencias, consideradas manantiales de frases para tatuarse, a quienes la desinformada era de internet se emperra en atribuir falsamente todo tipo de declaraciones por una razón evidente: cualquier ocurrencia tiene mucho más lustre si ha salido de aquellas bocas. La primera de dichas figuras fue un británico capaz de comandar al Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, un caballero apellidado Churchill. La segunda, una pequeña argentina de pelo encrespado y constitución de garabato acostumbrada a guerrear con el mundo, una niña sin apellido conocido, pero con nombre mundialmente famoso: Mafalda.

A pesar de lo que aseguran las viñetas estampadas a lo largo de cientos de muros en las redes sociales, Mafalda nunca gritó: «¡Paren el mundo que me quiero bajar!». Aquella frase, que la cultura popular se atreve a suponer de Groucho Marx, fue tan solo una más de la infinidad de falsas proclamas que la gente menos lúcida quiso poner en boca de una niña a la que todos siempre han prestado atención. Una muchacha nacida hace cincuenta y seis años en algún lugar de Argentina.

¿Justo a mí tenía que tocarme ser como yo?

Los papeles oficiales dictan que Joaquín Salvador Lavado Tejón llegó a este mundo durante un 17 de agosto de 1932, y las revistas sesenteras acotaron el alumbramiento de Mafalda al 15 de marzo de 1962. Ambos documentos erraban, porque aquel hombre nació un mes antes y aquella niña dos años más tarde. Él lo hizo en la provincia argentina de Mendoza al son de las nanas de dos padres andaluces, y ella entre páginas de la publicación Primera Plana tras una gestación extraña como imposible producto de marketing. A él comenzaron a llamarlo «Quino» para distinguirlo de un tío ilustrador con quien compartía nombre, y ella recibió el bautizo formal en una sala de cine durante la caza y captura de una consonante.

El pequeño Quino descubrió desde edades tempranas que el mundo era un lugar agitado, repleto de adultos obsesionados con trazar líneas entre los buenos y los malos, y decidió que, ante dicho panorama, resultaría mucho más sencillo dibujar en silencio que opinar en voz alta. Empuñó el lápiz cuando solo sumaba tres veranos, y a base de pintarrajear las paredes del hogar encauzó su futuro hacia la academia de Bellas Artes, una escuela de cuyas aulas saldría espantado y sin diploma alguno, hastiado de dibujar «ánforas y yesos». Con una abultada carpeta de dibujos acomodada bajo el brazo y muy cerca de un estómago vacío, un Quino huérfano y adolescente se mudó a Buenos Aires para deambular durante años por las oficinas de revistas en busca de editores interesados en su obra. Hasta que, en 1954, sus trazos se estamparon por primera vez sobre el semanario Esto Es, lo que marcó el inicio de su carrera profesional como artesano del humor gráfico e ilustrador publicitario.

Casi una década más tarde, y ya con cierto renombre acumulado a la espalda, el dibujante recibió la propuesta de facturar unas viñetas tramposas. Una tira cómica nacida a la sombra de éxitos como Snoopy o Blondie, pero ideada para deslizar publicidad encubierta de electrodomésticos de la marca Mansfield entre las páginas de un periódico nacional. El encargo demandaba confeccionar una familia de tinta, cuyos miembros poseyeran nombres que comenzasen por la letra eme, para colar en sus aventuras cómicas los diferentes productos patrocinados. Quino ideó un matrimonio con dos hijos, niño y niña, y localizó la inspiración para bautizar a la chiquilla en las butacas de un teatro, al sentarse ante la película Dar la cara de José Martínez Suárez. En la pantalla, uno de los personajes se interesaba por conocer el nombre de cierto bebé que sollozaba en una cuna; «Mafalda» le contestaba la madre de ficción. «Es nombre de princesa» remataba el contertuliano, invocando a la realeza italiana de Saboya. Ante aquella escena, en la cabeza del dibujante tuvo lugar otra coronación: Mafalda era el nombre perfecto para su niña de cómic.

Las viñetas resultantes de toda esta empresa no llegaron a publicarse según el plan, supuestamente porque los editores del diario descubrieron la treta publicitaria ninja, pero Quino se aseguró de conservar una docena de dichas tiras cómicas a mano, intuyendo que aquella niña, todavía abocetada, apuntaba maneras. Meses más tarde, un 29 de septiembre de 1964, el artista rescató las historietas para estrenarlas en la revista Primera Plana, despojándolas del capitalismo en más de un sentido: Mafalda no solo había dejado de ser un publirreportaje, sino que se había convertido en un icono inconformista de la clase media, uno con el aspecto de una niña argentina que no podía evitar descojonarse tras leer la definición de la palabra democracia en un diccionario.

© Joaquín Salvador Lavado (QUINO), Toda Mafalda, Lumen.

El reparto que rodearía a la protagonista se caracterizó por demostrar una humanidad inusual en la ficción de tebeo. Una virtud que nació como consecuencia de la admiración que Quino sentía por Charles M. Schulz, el creador de Charlie Brown. En una época donde los habitantes de los tebeos populares eran seres unidimensionales, a Quino le maravilló descubrir que Schulz presentaba a sus personajes como criaturas imperfectas y contradictorias. En el universo de Snoopy, los niños protagonistas podían ser simpáticos, desagradables, envidiosos, cordiales, gamberros o benévolos sin que dichos rasgos se convirtiesen en su única identidad, perfilando siluetas más humanas que las caricaturas habituales. Al modelar al elenco de Mafalda, Quino imitó conscientemente la fórmula utilizada por Schulz para esculpir a los personajes, pero trasladándola a la sociedad argentina.

Cuando Mafalda aterrizó en tierras italianas, el mismísimo Umberto Eco presentó a la chica en sociedad comparando sus desventuras con las tropelías de la historieta estadounidense. El escritor de El nombre de la rosa sentenciaba que mientras Charlie Brown —un rapaz norteamericano— vivía en un país próspero en donde ansiaba integrarse, el personaje de Mafalda —una nena sudamericana— rechazaba pertenecer a una nación de contrastes sociales que intentaba hacerle feliz e integrarla. Charlie Brown era un niño atrapado en un mundo de niños que aspiraba a ser adulto. Mafalda era una niña atrapada en un mundo de adultos que vivía encarando a sus mayores y no queriendo convertirse en uno de ellos. Según Eco, Charlie Brown parecía haber leído a los revisionistas de Freud y andar a la caza de una armonía perdida, pero Mafalda tenía toda la pinta de haber devorado los escritos del Che.

Las primeras tiras de la serie tan solo contaban con tres personajes: Mafalda, su madre y su padre. Un trío que se bastaba para apuntalar el espíritu de la historieta: en las viñetas, la hija ametrallaba a sus progenitores con preguntas que aquellos no sabían, o no querían, responder. Más tarde, y para burlar el tedio en el lector, Quino incorporó en el cómic a un amigo de la chiquilla llamado Felipe. Un niño soñador e ingenuo, fan de los Beatles de Liverpool y del Llanero Solitario de Texas, con apariencia delgaducha, morro largo y dientes de conejo. Poco después de que aquel nene se estrenase en los tebeos, un periodista argentino llamado Jorge Timossi, conocido de Quino y poseedor de una dentadura prominente, ojeó las páginas de Mafalda con la extraña sensación de adivinar algo demasiado familiar en el nuevo personaje. Convencido de que Quino lo había caricaturizado para crear a Felipe, el reportero remitió por correo al artista una de sus tarjetas de presentación en la que escribió un muy tierno: «Quino, confiesa, hijo de puta». A modo de contestación, recibió un dibujo de Felipe suspirando un: «Justo a mí me toca ser como yo».

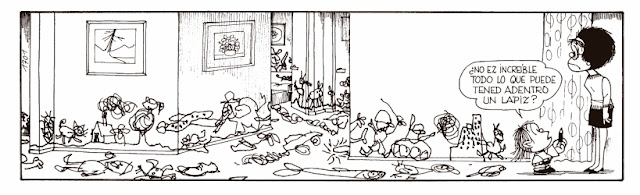

Con el paso de los años, la pandilla de Mafalda sumó nuevos miembros que ejercieron como espejo del país: un niño llamado Manolito, hijo de los inmigrantes españoles que toda Argentina creía fabricados en Galicia, un mocoso tan usurero y capitalista como para ser capaz de oler el dinero, vender caramelos con intereses o afrontar su existencia ejerciendo de relaciones públicas del establecimiento familiar. Susanita, una muchacha frívola, clasista, racista, chismosa y egoísta hasta el punto de considerar el altruismo como una enfermedad, que a pesar de todo ello alimentaba una amistad sincera y cordial con Mafalda. Miguelito, un chico de pelo lechuguino y descendiente de italianos exiliados, cuya fachada de criatura cándida e inocente escondía trazas sociópatas y una admiración ciega, heredada de su familia, por la efigie de Benito Mussolini. Libertad, una niña, hija de una traductora de francés —«El último pollo que comimos lo escribió Sartre»—, cuyo nombre y escasa altura la convirtieron en diana de chistes con segundas intenciones políticas. Y Guille, el hermano pequeño y travieso de la protagonista, un eterno enamorado de Brigitte Bardot que protagonizó una de las tiras más brillantes de Quino: la que muestra todas las paredes y suelos de la vivienda familiar pintarrajeadas por completo mientras en una esquina la madre contempla la catástrofe horrorizada. Frente a ella, Guille empuña un lápiz y espeta a su progenitora: «¿No ez increíble todo lo que puede tened adentro un lápiz?».

«¡Sunescán! ¡Dalúna búso!»

Lo de Mafalda fueron palabras mayores pronunciadas desde alturas menudas. Una niña no debería sonar más coherente que hordas de políticos, y un cómic no tendría que ser más transcendente que centenares de manifiestos, pero aquellos dibujos lograban todo lo anterior sin dejar de ser descacharrantes. Acostumbrados como estábamos a que las tiras cómicas se rematasen con slapsticks de trompazos y punchlines facilonas, la obra de Quino era una patada de realidad asestada de la manera más elegante. Un hermoso dominio del sarcasmo capaz de presentar el humor más ácido del modo más dulce. Mafalda no se desentendió del mundo, se sentó frente a un globo terráqueo y le aseguró a su osito de peluche que aquel objeto parecía lindo porque se trataba de una maqueta y en realidad el original estaba hecho un desastre. Confundió borrascas anunciadas en el parte meteorológico con la actualidad política. Reveló que su madre utilizaba un dialecto propio —«¡Sunescán! ¡Dalúna búso!»— cada vez que salía a hacer la compra. Sintonizó una radio para escuchar las noticias y acabó culpando a su padre de haberle puesto al aparato unas pilas cargadas de amargura. Adoptó una tortuga extremadamente lenta, amiga de esconderse en su caparazón a las horas más inoportunas, y la bautizó «Burocracia». Se negó a comer la sopa una y otra vez, convirtiendo aquel rechazo en un conflicto monumental, porque en un mundo de tebeo la forma más sincera de representar el militarismo y la imposición política era servirlos en un plato poco apetecible que te obligaban a engullir.

Mafalda nunca chilló: «¡Paren el mundo que me quiero bajar!», pero su creador se vio obligado a desmentir la veracidad de aquel famoso equívoco, aclarando que su hija era de alma emprendedora, y que jamás se hubiese planteado abandonar el planeta por muy desastrada que se le antojase su facha. Groucho Marx tampoco pronunció en ningún momento aquella frase, aunque existan libros que aseguren con sangre lo contrario. El mundo es un lugar confuso y lleno de falsedades, de injusticias, de oportunistas, de sopas difíciles de digerir y de verdades cocinadas a medias. Los embustes digitales también anudaron pañuelos antiaborto al cuello de Mafalda en contra de su voluntad, e incluso alimentaron la leyenda urbana de que la pequeña contestataria había fallecido en su propia tira, atropellada por un camión cisterna que transportaba sopa. Mafalda sobrevivió a todo ello y por el camino se volvió eterna. Erigió un discurso que sigue siendo válido y certero hoy en día a pesar de haberse declamado hace cincuenta años, porque ella siempre ha sido más moderna que la propia actualidad. Demostró que era bueno ser mordazmente político cuando los templados todavía no se habían convertido en apolíticos para evitar mojarse el culo y los extremistas aún no anunciaban «equidistancia». Defendió a las mujeres décadas antes de que medio planeta gruñese que el feminismo era una moda pasajera de los esejotauvedobles. Y fue mucho más colosal de lo que aparentaba su estatura: la simpática imagen de esa jovenzuela despeinada, legañosa y en pijama que adorna hoy miles de tazas y agendas es la misma que la de aquella revolucionaria que una vez señaló la porra de un policía para sentenciar: «Este es el palito de abollar ideologías».

A pesar de lo que pueda parecer, la vida de la serie no fue especialmente longeva. Su creador decidió dejar de dibujarla en 1973 tras muchos vaivenes, brincos entre distintas publicaciones y paréntesis inciertos. Quino siguió dedicándose con brillantez al humor gráfico, pero decidió que su Mafalda se merecía un descanso. Al hombre siempre le costó aceptar que era un genio virtuoso, se quejaba de pintar mal —«Uno dibuja como puede y no como quiere»— y aseguraba no entender por qué la gente consideraba a su pequeña contestataria como un ser de carne y hueso.

Es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz

Quino, ese niño de ochenta y ocho años, falleció el 30 de septiembre de 2020 cuando la ceguera ya le había devorado la vista y requisado los lápices. La mañana siguiente, una estatua de Mafalda, esa niña de cincuenta y seis años, amaneció en el parque San Francisco de Oviedo rodeada de ramos de flores. Entre un hecho y el otro, alguien tuvo la mala idea de mancillar la escultura dibujando una lágrima sobre la mejilla del personaje. Mafalda nunca necesitó que los adultos le dijesen qué tenía que decir, cuándo tenía que apearse del mundo o cómo debía sentirse. Ella estaba acostumbrada a lidiar con quienes pretendían imponerle las ideas y siempre fue más humana que la mayoría de los habitantes del mundo real. Reacio a las entrevistas, a Quino nunca le hizo falta hablar para explicar cómo se sentía porque prefería dibujar sobre un papel. Una vez, Mafalda sujetó una tirita en la mano y se preguntó cómo se pegaba eso en el alma. Es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz.

© Joaquín Salvador Lavado (QUINO), Toda Mafalda, Lumen.

© Joaquín Salvador Lavado (QUINO), Toda Mafalda, Lumen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario