Publicado por Meritxell-Anfitrite Álvarez Mongay

© Hergé-Moulinsart

¡Odio a Tintín!

Viniendo de Hergé, la frase resulta desconcertante.

¡Odio a Tintín! ¡Usted no sabe hasta qué punto!

La soltó en un arrebato. Eran demasiados años soportando las exigencias de ese hijo mimado. Pero, en realidad, el dibujante era un padrazo. Para el cómic europeo por lo menos. Un adelantado, un virtuoso, un genio, un… «Estoy harto de esos elogios, estoy harto de volver a hacer por enésima vez el mismo gag, harto de hacer reír con chistes fáciles, harto de dar lo mejor de mí, mi esencia, mi vida, en una obra (que no menosprecio ni subestimo, por cierto), harto de ser una máquina de hacer historias…».

Nunca pensó en hacer del dibujo su profesión. «La profesión de dibujante no existía: o eras pintor y llevabas una gran chalina y un gran sombrero… y vivías en la miseria, o eras empleado de banca o de lo que fuera». Su padre trabajaba en un taller de confección; también la madre era sastre (por eso iba él siempre tan elegante), pero apartó su labor al nacer el pequeño Geo (se pronuncia dʒɔ), un 22 de mayo de 1907, en Etterbeek. En casa hablaban el neerlandés y un dialecto local que es el que chapurrean los sildavos y los arumbayas: el marollien. «Soy un bruselense auténtico». Como las coles, los waffles y Audrey Hepburn. «Mi madre hubiera preferido una niña. Por eso me dejaba crecer el pelo…». Tirabuzones rubios. Un bebé insoportablemente mofletudo. «Solo era bueno cuando tenía un lápiz en la mano y un trozo de papel». Hala, para que el niño se distraiga, que entonces no había iPads, a ver si así se calla y no da la tabarra. «Cuando tenía siete, ocho, diez años, en el colegio, dibujaba pequeñas historias en los márgenes de mis cuadernos». Asediaba con cowboys y soldados prusianos la libreta de literatura francesa; el manual de economía política le servía como campo de pruebas para barcos y avionetas; ataque por tierra, mar y aire a David Copperfield; los logaritmos, al paredón. Lo cual no quita que el chaval sacara sus matrículas de honor… Huyó en retirada de las clases de dibujo cuando un profe le puso ante una columna de escayola y, venga, copia. «No me interesaba, ¡yo quería dibujar monigotes, dibujar cosa vivas!».

Las primeras historietas que publicó fueron Las aventuras de Totor, jefe de patrulla de los abejorros. «Como yo era boy scout, me puse a contar la historia de un pequeño boy scout». Salían en la revista de su grupo escultista, donde Georges Remi firmó por primera vez como Hergé, sus iniciales al revés pronunciadas en francés (solía decir que se reservaba su nombre real para más adelante, cuando se sintiera maduro para el Arte en versales). «Aquello todavía no era un cómic de verdad…». Faltaban los bocatas, tan extendidos ya en la prensa norteamericana. «Se trataba de una historia escrita e ilustrada».

Siempre se llevaba los lápices y el bloc de excursión. «Me apasionaba ser scout». Hasta entonces, la infancia de Zorro Curioso (ese era su apodo) había sido monótona y gris. «Es con el escultismo que el mundo empezó a abrirse para mí… Todo era camaradería, deporte y aventura». Aprendió morse y primeros auxilios, a montar una tienda de campaña (que tenía su complicación antes de las 2 Second Easy del Decathlon), el truco del nudo pescador, cómo manejarse con un hacha y a encender una fogata… Además de competencias cinegéticas que a Tintín le servirían para masacrar la fauna congoleña. «Entonces era algo normal…» exterminar gacelas y detonar a un rinoceronte con dinamita en una viñeta. «Si pudiera, hoy lo cambiaría…». Porque Hergé amaba la naturaleza, marcharse de acampada al Tirol, a los Dolomitas. «Los Pirineos fueron el Tíbet de mi juventud». Justo estaba en la Val d’Aran, en Vielha, cuando se dio el culatazo de Primo de Rivera.

Hubiese querido ser un boy scout eterno. Y, si no, pues reportero. «Es posible que en mi niñez me hubiera imaginado en un rol parecido al de Tintín». Con dieciocho años entró a trabajar en Le Vingtième Siècle, un periódico católico ultraconservador de doctrina e información, pero le metieron en el departamento de suscripciones, donde se aburría como una ostra ostandaise copiando nombres y direcciones; así que se alistó en la infantería antes de que le llamaran a filas. Allí también se aburría. Combatía el tedio descargando caricaturas a diestro y siniestro.

© Hergé-Moulinsart

Cuando se reincorporó al diario lo hizo ya como «reportero gráfico, dibujante y fotograbador». «¡Ah, no me hable de eso! Hice dos fotos en total: la de mi gato y la de un amigo que iba en bicicleta, y nadie (ni siquiera yo) ha podido distinguir cuál era el cliché donde aparecía el gato y cuál aquél donde debía figurar mi amigo en bicicleta». Realizaba gráficos, mapas, ilustraciones para el Quijote y Bambi. «De todo, yo hacía absolutamente de todo». Bajo los auspicios canónicos del abate Wallez, su superior, un periodista con sotana que adoraba a san Benito en su despacho (tenía un retrato del Duce dedicado). Bendijo el talento de Hergé y quiso sacarle provecho: ofició su ascenso y le encomendó crear para el suplemento infantil de los jueves un personaje nuevo, un reportero intrépido que viajara al país de los sóviets y diera noticia de cuán malo era el comunismo (Hergé aún recordaba con estupor el asesinato de la familia Romanov).

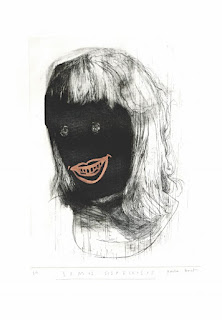

«La idea de Tintín me vino en cinco minutos… Le di una cara sin rasgos, para que todos los niños pudieran identificarse. Un rostro enmascarado… como si fuera el Zorro». Dicen que se parecía a su hermano Paul, cinco años menor, quien acabó rapándose el pelo, harto de que sus colegas le llamaran «Mayor Tintín» en el ejército. «Sus gestos y su comportamiento físico debieron de inspirarme sin que me diera cuenta». Como debieron de inspirarle su padre y su tío para crear a los Hernández y Fernández: Alexis y Léon Remi eran gemelos (de madre soltera, a Hergé le gustaba sospechar que el esperma incógnito de su abuelo era regio). «Los dos vistieron de manera idéntica hasta el final. Si mi padre tenía un bastón, mi tío corría a comprarse el mismo; si mi padre se regalaba un sombrero de fieltro gris… —estilo Magritte— ¡mi tío corría a por uno igual!». Cada domingo se les veía juntos de paseo. Ahí van los Dupond(t), míralos, uniformados como el típico policía de paisano. Tan clavados eran que, antes de acostarse, la madre de Hergé sometía a su marido a un cuestionario íntimo, no vaya a ser que me hayan dado el cambiazo y me meta en la cama con mi cuñado. Los dos agentes ineptos, en cambio, se diferencian por el mostacho, y no son hermanos: son representantes irrisorios de la autoridad y el funcionariado. Tal es mi opinión y la comparto.

Respecto al Capitán… ¿Hammock…? ¿Paddock…? ¿Bardock…? ¿Harrock… n’roll? «En realidad no conozco a nadie que se parezca al capitán Haddock». El nombre se le ocurrió comiendo merlán al horno… ¿o fue al recordar el musical Le Capitain Craddock? Años más tarde se enteró de que, por una de esas coincidencias, existió un tal Sir Richard Haddock que fue almirante de la Royal Navy en el siglo XVII, y bien pudo ser coetáneo de Francisco de Hadoque.

Por lo que a la Castafiore concierne, Ninie era una tía discordante de Hergé que atormentaba a la familia cual ruiseñor milanés. Por culpa de sus arpegios, el autor le cogió manía al género: «Raramente me he sentido emocionado por una ópera. Me aburre, para mi gran vergüenza… Es más, confieso que a menudo me da risa». Aun así, un aria de Bizet se cuela en La oreja rota y una de Puccini en Los cigarros del faraón. «Me gusta mucho la música, pero no soy nada experto. No recibí ninguna educación musical, algo que siento». Entraba a trabajar silbando jazz; era un incondicional de Django Reinhardt; dibujaba escuchando a Schubert y a Pink Floyd, Chopin y David Bowie, Bob Marley, Jacques Brel, Beethoven. No se perdió el musical Jesucristo Superstar y financió el primer concierto de Keith Jarrett en Bélgica, sobre quien dijo: «Es como si Debussy no hubiese muerto».

Tornasol, por su parte, es un Auguste Piccard surrealista en versión reducida. «Hice un mini-Piccard porque, si no, hubiera tenido que aumentar el tamaño de las viñetas». El suizo medía casi dos metros de altura. «Me lo cruzaba a veces por la calle, y me parecía la encarnación misma de la sabiduría». Ambos científicos acumulaban bajo sus cráneos despejados una mata de pelo distraído y un conocimiento lunático: si uno inventa un balón estratosférico y un batiscafo, el otro inventa un cohete y un submarino tiburón, una máquina de ultrasonidos, un televisor a color, una rosa blanca (Hergé era un jardinero entusiasta), patines motorizados, pastillas contra el alcohol y… ¿Dónde dice usted que ve un halcón? (!) La sonada sordera del profesor es la que aquejaba a un compañero de Hergé en el periódico; el nombre, Tryphon (traducido extrañamente como Arsenio o Silvestre) lo sacó de un carpintero que conoció, y el péndulo, de su propia afición por la radiestesia, muy en boga durante los años veinte y treinta.

© Hergé-Moulinsart

En cuanto a Milú: «Lo elegí porque para un reportero era más fácil viajar con un perro que con una jirafa o con un cocodrilo. Y entonces estaban de moda los fox de pelo duro…» semejante al que tenía el dueño de un café, en el Boulevard Bischoffsheim, donde los redactores del Vingtième Siècle iban a comer. Él, sin embargo, era más de gatos. A Thaïke, una siamesa, la sacaba a pasear con correa, y menudo disgusto cuando Kang-Hi se fugó, ¡nueve meses desesperados buscando al prófugo! Hasta que lo encontró malviviendo en un contenedor. Cierto que tuvo una whippet, pero no se llamaba Milú, sino Leila. Quien se llamaba Milou era su primera novieta. La relación no rindió más porque el suegro le dio calabazas, porque adónde vas, chaval, que solo sirves para llenar las servilletas de dibujos, olvídalo, no tienes ningún futuro.

Hergé no tardó en ganar más pelas que cualquier otro joven de su edad. En 1938 se regala su primer coche, un Opel Olympia beige descapotable (como el que dibuja en El cetro de Ottokar). «¡Oh! Hubo una época en que me encantaban los automóviles… Adoraba conducir». Y fumar. Los cigarrillos más caros del estanco, los Craven A. «No tengo suficiente fuerza de voluntad para dejar de intoxicarme con el tabaco». Un par de paquetes diarios. «Intenté sin éxito dejarlo en dos o tres ocasiones, pero me sentaba tan mal (no se me ocurrían ideas ni conseguía trazar un dibujo) que acabé sucumbiendo de nuevo».

Era el dibujante de historietas mejor pagado de su época. «Es verdad, el dinero entraba con facilidad; pero mi trabajo no ha sido fácil, ya lo sabe… Me ha dado muchas alegrías, pero a menudo el dolor de la creación resulta inhumano… Hay días en que todo el cansancio que debería sentir Tintín se cierne sobre mí». Desaparecen los fines de semana, la Navidad, el Año Nuevo, la Semana Santa… Su jornada laboral se alarga. «Siento salir la fatiga de mi cuerpo como si fuera sudor. Pero más exactamente la siento como un bicho malvado agazapado en mi nuca». Quince horas diarias. «No puedo sufrir el menor contratiempo: ni una gripe, ni la cárcel, ni una teja en la cabeza… La historia DEBE continuar». Porque «quien hace una obra, sea Tintín o La comedia humana, sea Hergé o Balzac, da igual, no piensa en otra cosa que en la obra, se vive para la obra: todo lo demás es tiempo perdido, tiempo robado a la obra. El hombre que crea está hechizado. Hay que estar hechizado para crear».

Padece insomnio y dispepsia. «Acabo atontado, molido, como para recogerme con una cucharita…». No hay quien le aguante de irritable. Teme heredar la psicosis de su madre. «No soporto la soledad ni la sociedad». Le da por llorar y por limpiar el Lancia. «La única cosa que me sienta bien es nadar». Escaparse a Ginebra, comer percas y remar en el lago Léman. «¡Pero no me puedo pasar el día dentro del agua!». Necesita descansar. «Para el creador, el descanso es el trabajo de creación; su relajación llega cuando contempla la obra terminada y juzga que es un trabajo bien hecho». Pero el talento es un anacoluto insatisfecho (¡lepidóptero, cataplasma invertebrado, caníbal vegetariano, oso mal peinado… Mrkrpxzkrmtfrz!). «No digo que no fuera deseable haberse dado un respiro. Digo que era imposible. Para mí, arrancarme de mi trabajo para ir al cine o al teatro era toda una tortura. Mi cine y mi teatro eran mi mesa de trabajo».

Te todas formas, nunca le gustó el teatro: «He olvidado el título de la primera obra que me llevaron a ver mis padres. De lo único que me acuerdo es de que alguien en esta obra muere en un duelo. Tras la última frase, el telón cae. ¡Imagínese que el muerto se levanta y viene a saludar al público! Estupefacción: está entre los actores, tan contento, todo sonrisas… ¡el muerto! Yo estaba anonadado. También indignado. ¿Cómo podía ser? Todo era un engaño». Con el cine no se sentía tan estafado. «Ahí los muertos al menos tenían la decencia de no venir a desfilar después de su óbito». Iba con su madre todas las semanas, a la misma sala de las Galeries Royales donde los hermanos Lumière proyectaron sus cortos en 1896. Películas de Max Linder, de Harry Langdon, de Charlot. Una carcajada estallaba en el patio de butacas y una guerra estallaba fuera, la Segunda.

© Hergé-Moulinsart

Tampoco en este caso segundas partes fueron buenas: el teniente de reserva Remi fue movilizado para confiscar bicicletas; le concedían dos días de permiso a la semana para sus planchas. El país del oro negro se estaba publicando por entregas en Le Vingtième Siècle, pero las fuerzas del Eje interrumpieron la historieta, más o menos en la página treinta, cuando Tintín está a punto de ser atrapado por una tormenta de arena. Se avecinaban malos tiempos: las patatas eran tan escasas como el papel; suerte tenía de su editor portugués, que le enviaba por correo sardinas, chocolate, café. «Ya empezaba a pensar seriamente en echarme a cantar a la calle…». Los alemanes solo le censuraron el álbum de La isla negra (¿por la kilt que luce Tintín?) y el de América (con este título ya ni lo abrimos, seguro que es una apología de los Estados Unidos). No debieron de leerse El cetro de Ottokar, o no se dieron cuenta de que el malvado de la trama, Müsstler, es un engendro de Mussolini y Hitler que trata de anexionarse un imaginario país balcánico, a imitación del Anschluss austriaco.

Este cómic tampoco se lo debieron de leer quienes tras la liberación acusaron de colaboracionista a Hergé, a él, que tenía a su hermano preso de guerra en Alemania, sí, a él, que festejó el 4 de septiembre del 44 descorchando una botella de whisky con Edgar Jacobs. «Señor, ¡libéranos de nuestros protectores y protégenos de nuestros libertadores!». El autor es el único que figuraba dos veces en la «Gallerie de traîtres»: una como Hergé y otra como Georges Remi. Los delatores poco sabían acerca de este último: «Imposible obtener ninguna información sobre el individuo» —yo aún diría más, imposible obtener ningún individuo de la información (!)—. Respecto a Hergé, «según algunas fuentes obtenidas, sería rexista, pero no hemos podido obtener confirmación». Da igual, estaba fichado ya, había prestado servicios a un periódico controlado por el ocupante alemán. «Estoy catalogado entre los traidores por haber publicado en Le Soir, así que me fusilarán o me colgarán (aún no está muy claro este punto). Lo peor que podría pasarme es que, habiéndome fusilado (o colgado) por mi colaboración en Le Soir, me refusilen (o me recuelguen) por mi colaboración en Het Laatste Nieuws, y que me requetefusilen (o me requetecuelguen) por mi colaboración en Het Algemeen Nieuws, donde mis Quique y Flupi llevan apareciendo desde septiembre de 1940. La primera vez que te fusilan es la peor. Después parece que uno se acostumbra…» (este humor debe de ser el famoso zwanze bruselense).

Bélgica fue el país donde se ejerció la depuración con mayor crudeza (después de Noruega): se detuvo a cerca de cien mil sospechosos, entre los cuales hubo unos ochenta y siete mil procesados. A Hergé le arrestaron y le soltaron… «Yo pertenezco al bando de los que practican su oficio con la mayor conciencia posible, y saludo a todas las víctimas de la guerra, pertenezcan al bando que pertenezcan». Le arrestaron y le soltaron. «Yo no soy de derechas ni de izquierdas. Trato de ser un hombre de buena fe». Le arrestaron y le soltaron. «Tomar partido por una ideología es lo contrario a lo que soy». Cuatro veces que le arrestaron y cuatro veces que le soltaron. Pasó una noche en prisión. Lo inhabilitaron para ejercer su profesión. «No entendía nada. Fue una experiencia de intolerancia absoluta. ¡Fue terrible, terrible…!». Pero con Tintín, ya se sabe, bien está lo que bien acaba: alguien estimó que «tomarla con el autor de unos inofensivos dibujos para niños dejaría al sistema judicial en total ridículo», así que obtuvo el certificado de civismo requerido para recuperar su vida laboral, sin necesidad de esconderse bajo el seudónimo de Olaf.

© Hergé-Moulinsart

Más tarde se le acusó de antisemita. «En efecto, representé a un financiero antipático con rasgos antisemíticos y nombre judío: el Blumenstein de La estrella misteriosa. Pero ¿eso significa antisemitismo?». La publicación de la tira cómica coincidió con el inicio de la persecución. «Vi a muy pocos judíos con la estrella amarilla, pero alguno vi. Me decían: algunos se han ido, han venido a buscarlos y se los han llevado». De los setenta mil que vivían en Bélgica, treinta y dos mil fueron exterminados. «No quería creerlo… Si hubiera sabido el alcance de ese horror hay dibujos que nunca habría hecho». En cualquier caso… «Me parece que en mi arsenal de tipos infames hay de todo: colonos ingleses maltratando a chinos, vendedores de muerte súbita alemanes, bribones japoneses, espantosos brujos africanos, gánsteres de Chicago, policías corruptos de nacionalidades diversas… Y la caricatura que hago de todos estos tipos clásicos de malvados nunca ha significado que yo fuera en bloque contra los amarillos, los negros o los blancos… Con la edad y la experiencia, cada vez creo menos que los buenos y los malos se encuentren separados por una frontera geográfica».

También se le ha tachado de racista con efecto retroactivo. «Bueno, ¡de acuerdo! Está Tintín en el Congo, lo reconozco. Estábamos en 1930. Lo único que sabía de ese país es lo que la gente contaba en esa época: “los negros son como niños grandes… tienen suerte de que estemos allá, etcétera”. Quizá era racismo, pero entonces no lo sabía… Era una época en que todo el mundo encontraba normal que un país tuviera colonias. En Bélgica teníamos la lotería colonial; un dibujo animado de un negrito anunciaba el paso de la publicidad en las pantallas de cine; la calle de las Colonias; tabernas que se llamaban, por ejemplo, La Colonial; los botones de los hoteles eran principalmente personas negras; un betún llevaba el nombre de Negrita…». En 2007, la biblioteca pública de Brooklyn retiró el libro de sus estanterías por considerarlo ofensivo e inapropiado para los niños. «Fue un pecado de juventud. No es algo de lo que reniegue. Pero en fin, si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría de otra manera, seguro. Y de todos modos, a cualquier pecado, ¡su perdón!».

Hubiera reincidido en El loto azul si no llega a ser por aquel artista chino, Tchang Tchong Yen (el Chang del libro). «Para mí, hasta entonces, China estaba poblada por personas con los ojos rasgados, muy crueles, que comían huevos podridos y nidos de golondrina, llevaban una trenza larga y tiraban bebés al río». Aparte de corregir disparates, su amigo llenó las viñetas de hànzis insurrectos que no sentaron nada bien al embajador nipón en Bélgica: «¡Abajo el imperialismo!». «¡Abolición al trato desigual!». «¡Fuera las mercancías japonesas!». La suya fue una amistad de usted, de domingos con té y creps. «Fue él quien me hizo tomar conciencia de la necesidad de documentarme sobre un país para construir un relato». Tintín se pasó al yoga y Hergé, que se había enganchado al budismo zen y al taoísmo, quiso aprender chino. También se leyó los viajes de Blasco Ibáñez y La condición humana de Malraux.

© Hergé-Moulinsart

«Nadie, créame, salvo los propios dibujantes, se puede imaginar la cantidad de trabajo, de investigación, de inventiva, que exige una historia dibujada… Es una labor de relojero, se lo aseguro. De relojero o de benedictino. O de relojero benedictino». Recortaba ideas de la National Geographic y otras tantas revistas de actualidad y de divulgación (o vulgarización) científica (le fascinaba el esoterismo). «La vida verdadera me parece lo suficientemente rica para que un creador encuentre en ella inspiración». Eso, ver, oír y cantar. Es nuestra divisa (!). Desde los diamantes que le robaron a Sophia Loren (Las joyas de la Castafiore) a la desaparición de Percy Fawcett en el Amazonas (La oreja rota), un accidente aéreo en el Mont Blanc (Tintín en el Tíbet), la guerra del Chaco (Tintín y los Pícaros), el avistamiento de Objetos Volantes No Identificados (Vuelto 714 para Sídney) o el tráfico de esclavos (Stock de coque). Para este último álbum se tiró cuatro días en un carguero sueco, haciendo croquis del ambiente marinero. «A veces tengo la impresión de que para matar a una mosca utilizo un cañón del 75». O un misil balístico intercontinental: se hizo construir una maqueta, mitad galeón francés, mitad fragata inglesa, para dibujar a todo detalle El unicornio (maqueta que se subastó por 39.000 euros hace poco). Al igual que mandó diseñar un cohete (con capacidad para siete personas y un perro), consultando a científicos y técnicos para que Tintín llegara a la Luna de la forma más realista posible ¡y quince años antes que el Apolo XI! «Jules Verne tuvo más suerte que yo… ¡Él pudo hacer de profeta un siglo!». Se compró una tele adrede para ver el espectáculo cosmonáutico, y a Neil Armstrong le envió un cómic dedicado: «By believing in his dreams, man turns them into reality».

Tuvo sueños que le atormentaban. Pesadillas que pintaban su inconsciente de blanco. Blanco asfixia blanco duro blanco náusea blanco espanto. «Todo era blanco, blanco, blanco». También el cómic en el que entonces estaba ocupado. Blanco albedo blanco helado blanco avalancha blanco Himalaya. «Eran muy angustiosos… Tomé nota de ellos, y recuerdo uno en el que…». ¿Era una botella de Borgoña y Haddock le intentaba descorcha la cabeza? «Recuerdo uno en el que me encontraba en una especie de torre. Caían hojas muertas que lo cubrían todo. En cierto momento, aparecía un esqueleto completamente blanco que intentaba cogerme. Y en ese mismo instante, el mundo se volvía blanco, blanco, a mi alrededor. Entonces huía, una huida desesperada…». Acudió a un psicoanalista a que se los interpretara. «Me escuchaba atentamente. Fue…fue… de ninguna ayuda. Me decía: ¡Mate al demonio de la pureza que está en usted!».

Aquel demonio de la pureza es el que le mantenía atado a la mesa de dibujo y a Germaine, su mujer (cuando aún estaba enamorado le llamaba «ma Ginette»). Formaban una cordada matrimonial agotada a esas alturas, tras repetidas caídas de grado sentimental-erótico. «Había en mí una sed de vivir, de vivir intensamente, de descubrir el mundo, los seres, los cuerpos, todo…». Hergé la engañaba con una y con otra. «La vida me era imposible con mi esposa». Pero ser infiel le martirizaba, por esa dichosa máxima que se le quedó grabada desde sus tiempos de explorador: un scout es puro en pensamiento, palabra y acción. «Estaba destrozado por completo». Él mismo se delataba y confesaba y se justificaba. «Es absolutamente normal que tenga una segunda mujer, eso ha existido siempre».

El idilio con Fanny Vlamynck perduró más allá de un calentón de gónadas. Andaban liados en El asunto Tornasol cuando la chica entró como colorista en los Estudios Hergé. Tenían veintiséis años ella, cincuenta y tres él. Decía, ella de él, que era un seductor y un amante ardiente y que un día en el ascensor… «Oiga, está en el orden de cosas que hablemos de mi trabajo, pero no me gusta que se airee mi vida privada». Pocas exclusivas obtendrán los paparazzi del Paris Flash (aparte de las protagonizadas por la soprano de Milán), porque en las historietas no aparecen muchas mujeres más: entre los trescientos personajes indexados en Tintín-Hergé. Una vida del siglo XX (Fórcola, 2011), solo quince (un 5%) son femeninos. «Pero no es por misoginia. Simplemente pienso que no tienen nada que hacer en ese mundo de amistad viril». Fregar la portería, como la Señora Mirlo. O pegar gritos de energúmena, como Peggy Alcázar, basada en una integrante del Ku Klux Klan que el autor vio en un documental. «¡Amo demasiado a la mujer para caricaturizarla!».

Cínico odioso, egoísta, monstruo, cruel. Así es como le veía su ex. ¿Resentida? Puede: Hergé descubrió que alguien había practicado vudú con un retrato suyo (sobra decir quién era la sospechosa número uno). Víctima de la magia negra o no, el caso es que tardó diez años en conseguir el divorcio de Germaine. Los trámites de separación con Tintín, en cambio, se quedaron en un intento frustrado por iniciarse en el arte abstracto. Tomó clases con Louis Van Lint y se ejercitó pintando unos cuarenta cuadros. «Enseguida me di cuenta de que lo que hacía carecía del menor interés y originalidad. Hubiera tenido que consagrarle toda mi vida. Y al tener solo una, y ya bastante avanzada, tuve que escoger: o la pintura o Tintín. Así que no tardé en volver (sin ningún pesar) a lo que mejor se me daba: la historieta». Repudió los lienzos en el desván, lugar propicio para que cualquier trasto se revalorice: uno de ellos (el que le dio a su criada española como regalo de bodas) se subastó hace unos meses por treinta y cinco mil euros. Según peritaje, su estilo era un simulacro adocenado de Paul Klee, Serge Poliakoff, Kandinski y Miró, por el que le sentía gran admiración. Colgó un cuadro del catalán en su despacho y otro en el camarote de Rastapopoulos, pensando (quizá) que Alfred Sisley pegaba más para las paredes de Moulinsart y Valerius de Saedeleer para el piso de la calle Labrador.

© Hergé-Moulinsart

La renta de Tintín financió la ecléctica colección de arte de Georges Remi. «Te has vuelto un esnob», le recriminaban amistades cercanas, «solo compras porquerías americanas». Si bien no es de extrañar su afinidad con el pop art; al fin y al cabo, fue él quien lo propició con su línea clara: «Hergé ha influido en mi obra tanto como Disney». Palabra de Andy. Conoció a Warhol en la Factory en 1972, quien le serigrafió cual Marilyn Monroe. Al dibujante dibujado le hubiese encantado encontrarse con Lichtenstein durante aquel viaje a Nueva York, pero no se dio la ocasión. Sin embargo, no solo adoraba a los Roberts Rauschenbergs; también a Jan Vermeer y a Brueghel y a Ingres y al Bosco y a Hans Holbein. Le maravillaba igual una estatuilla bambara, una máscara bobo y un vaso canopo que Miguel Berrocal, Alexander Calder o Nicolas Schöffer. Se compró una tela hendida a navaja por Lucio Fontana, y un Picasso y un Mompó y un Dubuffet y un LeWitt y un Smerck y un Herbin y un Dewasne y un Noland y un Stella y un Wyckaert y uno de Karel Appel y otro de Jasper Johns, y hubiera querido ese Rothko, pero nueve millones de francos era ya un abuso presupuestario. «No puedo vivir sin cuadros a mi alrededor». Modeló su sensibilidad estética bajo la tutela de su sastre primero y de Marcel Stal luego, que además de ser el presunto responsable de la expresión «Mille milliards de mille sabords!» («¡Mil millones de mil truenos!», en español) era el propietario de la Galerie Carrefour, donde casi todos los días, a las 12:05, convergía con otros diletantes para hacer el vermut (con ginebra y Noilly seco la abstracción se destila mejor). Hasta que le prohibieron el alcohol.

Ya se lo habían advertido los médicos y ya se lo había advertido una médium, que cambiara el french cocktail por zumo de pomelo (mezclado, no agitado) y el Château Lagune por bicarbonato. El Loch Lomond del capitán Haddock, ni olerlo. Ninguno de sus amigos lo vio nunca borracho; como mucho, achispado; pero sus problemas hepáticos venían de largo, y le dejaban extenuado. Quejándose de una fatiga intensa le diagnosticaron algo parecido a la leucemia, un cáncer parásito (¡mataperros, desalmado, zuavo, antropófago, chafalotodo, especie de semáforo visigodo, brontosaurio escapado de la prehistoria, sietemesino con salsa tártara, tecnócrata!).

Envejecido y demacrado, ya no tenía fuerzas para salir a comer fuera, y el restaurante La Villa Lorraine le enviaba a domicilio su menú tres estrellas. Se tomaba una trasfusión sanguínea cada quince días. Padecía continuas gripes, bronquitis, neumonías. «¿La muerte…? Es solo una dispersión de moléculas». Y Georges Remi sonreía, entubado en el hospital sonreía.

No dejó que Hergé terminara el Arte Alfa. El vigésimo cuarto álbum se quedó en tres planchas a lápiz, cuarenta y dos en borrador y Tintín a punto de morir comprimido en una escultura de César Baldaccini: «¡Tu cadáver figurará en un museo!», le amenaza el malvado de turno en un boceto. Y muy equivocado no andaba el tipejo: en 2007 el Centro Pompidou adquirió la página 12 de El asunto Tornasol para su colección permanente. El precio de los originales también ha adquirido estatus de obra mayor: en 2014, unas guardas alcanzaron la cifra récord de 2,65 millones de euros. ¡Por los bigotes de Pleksy-Gladz!

Tintín está superado. Su éxito no me interesa más. El manzano da sus manzanas, no se pregunta si son agrias o dulces, o secas o jugosas, ni si serán apreciadas. Pasa olímpicamente. Da sus manzanas y punto. Yo también he dado mis manzanas. Incluso he tenido la ventaja sobre el árbol de constatar que han sido apreciadas. Eran buenas, en efecto, me doy cuenta. Pero hay un tiempo para todo.

Conversación de tintinófilos

© Hergé-Moulinsart

Tintinófilo es cualquier persona que disfrute con las aventuras de Tintín (no hace falta saber a qué poeta recita el capitán Haddock en

El tesoro de Rackham el Rojo, ni qué marca de tabaco fuman los agentes bordurios, ni el número de teléfono de la charcutería Sanzot). Tintinófilos eran

Charles de Gaulle, Claude Lévi-Strauss, André Malraux, Françoise Sagan, David Bowie, la familia real belga (a quien Hergé, súbdito leal, enviaba los libros con dedicatoria)… Tintinófilos son

Steven Spielberg, Dustin Hoffman, Sting, Roger Federer, Álex de la Iglesia, Arturo Pérez-Reverte, Josep Rull y

Cristina Cifuentes (a juzgar por la decoración de sus despachos)… Y también los abajo parlantes: el filósofo

Fernando Savater, la periodista y viajera

Cristina Morató, el dibujante

Paco Roca y el músico de Siniestro Total

Julián Hernández (estos dos últimos homologados con el premio Tintinófilo del Año que entrega la

Asociación Mil Rayos).

(Ah, por si alguien se quedaba con las ganas: Haddock recita a Lamartine, en Syldavia fuman cigarrillos Mazedonya y el número de teléfono de la carnicería Sanzot es el 421).

Fernando Savater: «Le debo a Tintín un regalo maravilloso: con sus álbumes aprendí a leer en francés. Y también gracias a él (es decir, a mi afán por poseer cuanto antes sus historias en cuanto aparecían) me decidí a chapurrear en la lengua de Voltaire, ya que mi madre ponía como requisito para comprármelas en alguna librería de Biarritz o Hendaya que yo mismo se las pidiera al dependiente en francés. También salía una revista que se llamaba Tintín, donde se iban publicando tiras antes de que saliera el álbum completo, pero a mí me gustaba más el álbum. Eran mucho más caros que los de Bruguera, pero también eran más largos y te duraban más».

Paco Roca (PR): «Los cómics de Bruguera eran de usar y tirar, mientras que los de Tintín te llegaban solo en cumpleaños o algo así».

Julián Hernández (JH): «Eran caros, realmente caros; no era como colgarte del brazo de tu madre pidiendo el Tío Vivo o el Pumby: en el caso de Tintín la respuesta era no. Recuerdo contemplar fascinado alguna portada en el escaparate de la librería La Rápida de Vigo… Así que los solía leer en casa de amiguitos de esos de familia numerosa donde les compensaba comprar aquello. Me pasé alguna fiesta de cumpleaños sin hablar ni jugar con nadie, solo leyendo alguna aventura que andaba por ahí».

PR: «Yo normalmente los leía en la biblioteca del colegio, pero el único que tenían era Los cigarros del faraón, que debe de ser el cómic que más he leído nunca. Podía pasarme un buen rato en una viñeta, fijándome en cada detalle.

Para mí fue un antes y un después. Es un dibujo que no pretende destacar ni busca el virtuosismo que tiene. El rigor, la seriedad y el cariño que mostraba Hergé hacia el lector con cada uno de sus cómics es único. Creó un estudio con coloristas, gente que se dedicaba a trazar los decorados, otros a buscar documentación… Esa forma de trabajar, aún hoy, es una rareza (fuera de los superhéroes en Estados Unidos y de los mangas en Japón)».

Dibujo con el lápiz, y luego tacho, y vuelvo a empezar hasta que esté satisfecho. A veces, hasta agujereo el papel de tanto trabajar sobre un personaje.

Cristina Morató (CM): «Yo debería de tener trece años cuando cayó en mis manos el primer álbum (creo que era

La isla negra), y fue un amor a primera vista: me fascinaron los dibujos y los escenarios exóticos donde transcurrían las historias. Su lectura me descubrió horizontes lejanos y despertó en mí la pasión por los viajes. Desde el principio me identifiqué con el intrépido reportero, sobre todo por su enorme curiosidad. También comparto su amor por los perros: a Milú nunca le trató como a una mascota, era su compañero de aventuras, como mi Mac, que también me acompaña de viaje y duerme a mis pies mientras escribo libros y artículos. En este sentido, Tintín tenía poco de reportero, porque yo nunca le veía escribir, ni cargaba con una máquina portátil; era más bien un detective camuflado, un joven valiente, astuto, amable, defensor a ultranza de los débiles y sumamente educado, el amigo que todos queríamos tener».

© Hergé-Moulinsart

El éxito ha venido de ahí, de que los niños, incluso los adultos, lo mejor que hay en los niños y en los adultos, se reconocían y se buscaban en el héroe.

PR: «Pues a mí me parece muy plano y soso; jamás lo tendría como amigo. La poca personalidad que pueda tener me da bastante grima: es como el resabido, siempre parece estar por encima de la situación y no suele mostrar sus sentimientos más allá de ese héroe arquetípico».

FS: «La verdad es que no es un personaje con muchos trasfondos: es asexuado y formal (lo que más detesto en el mundo), y su ideología resulta francamente conservadora. Es más completo el capitán Haddock, y el que más llama la atención. De hecho, apareció como un personaje más del coro en

El cangrejo de las pinzas de oro y Hergé se vio forzado a darle más protagonismo porque enganchó al público».

JH: «Para mí es el mejor: por un lado bebe alcohol y, por otro, sus insultos no tienen igual en ningún otro personaje que yo recuerde en la historia del cómic. Luego, en lo musical, la Castafiore es tronchante, con la repetición

ad nauseam del aria de

Fausto (¿es que no sabe cantar otra cosa?) y el delirio de diva llevado al extremo».

PR: «Para mí,

Las joyas de la Castafiore es la cumbre de Tintín. No hay lugares exóticos, todo ocurre en Moulinsart; es la antiaventura, un misterio sin misterio, algo totalmente costumbrista. Me parece de lo más arriesgado y todo un acierto».

JH: «Totalmente de acuerdo: es un misterio digno de

Agatha Christie, aparece la prensa sensacionalista, Tornasol inventa la TV en color, están todos los personajes emblemáticos… ¿qué más se puede pedir? Y los gags prolongados de la carnicería Sanzot y el marmolista son imbatibles».

El esfuerzo no merece la pena. Desvivirse por ser ingenioso y divertido, yo, que no soy ni una cosa ni la otra…

FS: «Eran muy divertidos. Pero no sabría decir cuál es mi preferido… Yo es que veo la colección como un continuo…

L’affaire Tournesol, por ejemplo, siempre me gustó mucho».

CM: «Yo me quedo con

Tintín en el Tíbet, porque se nos muestra a un Tintín más humano, y los dibujos de los paisajes nevados son muy atractivos. Quizá los que menos me gusten sean los primeros álbumes y los más criticados hoy en día, pero fueron el inicio de una gran serie y reflejan la época en que vivió el autor.

Tintín en el Congo se publicó en 1930 y presenta una visión muy paternalista de la dominación colonial que resulta infantil y simplista, pero de ahí a tachar a Hergé de racista, creo que es excesivo».

FS: «Hombre, es verdad que los belgas en el Congo hicieron muchas barbaridades, pero en el

TBO teníamos a Eustequio Morcillón y Babalí, un explorador que capturaba animales salvajes para circos acompañado de un negrito, al que se le podría criticar lo mismo. Desde luego que a mí, a esas edades, no me causaba ningún problema moral».

CM: «El valor de Tintín es que refleja la historia del siglo XX con sus conflictos políticos y sociales. Una muestra es el poco protagonismo de las mujeres que aparecen en las viñetas: son secretarias, telefonistas, enfermeras, taquígrafas… mujeres casi invisibles, porque en la época ellas no tenían acceso a los puestos de dirección o de poder».

© Hergé-Moulinsart

Todos mis álbumes llevan la marca del momento en que fueron dibujados.

FS: «En la época había algún cómic protagonizado por niñas, como la pequeña Lulú, que a mí me divertía mucho. Pero es cierto que Tintín no era nada feminista, y la Castafiore no es que honre demasiado al género…».

CM: «No. En sus viajes alrededor del mundo bien podría haberse encontrado con alguna célebre aventurera de la historia. Por ejemplo, en el Congo belga yo le hubiera hecho coincidir con la exploradora Mary Kinsgley, una dama de lo más intrépida que, vestida con sus enaguas y corsés, se enfrentó a tribus hostiles y fieras salvajes mientras realizaba importantes estudios de campo. Hergé se habría documentado mucho, pero me temo que no conocía las hazañas de las grandes exploradoras que he rescatado del olvido en mis libros».

PR: «Un Tintín del siglo XXI tendría un punto más social…».

CM: «Desde luego, no podría ser ajeno al drama de los refugiados, por ejemplo. Yo le mandaría a Siria a realizar un reportaje sobre la guerra que azota a este país, y a Turquía para recorrer los campamentos donde viven miles de familias sirias a la espera de regresar algún día a su hogar».

JH: «¿Y al servicio de qué perverso grupo de comunicación global estaría hoy nuestro hombre? A alguien tendría que dorarle la píldora, y para eso tendría que escribir, cosa que lleva muuuuuuuucho tiempo sin hacer. Menos mal que le tocaron en gracia Moulinsart y el tesoro de Rackham el Rojo, que, si no, no tendría dónde caerse muerto».

CM: «De todas formas, sin el talento de su creador no tiene mucho sentido revivir las aventuras de Tintín».

JH: «Sí, en principio rechinan un poco los dientes. Pero no se puede decir nada. No las he leído, pero tengo entendido que las nuevas aventuras de

Asterix, ya sin Uderzo, van mejorando un montón».

PR: «El rescatar personajes va un poco en la línea de lo que están haciendo muchos editores franceses para levantar la industria de la BD, por ejemplo con

Blake y Mortimer, que además lo están haciendo muy bien, o con Spirou. Si se trata con cariño y respeto puede funcionar. Aunque antes habría que ver si a Hergé le hubiese gustado que otro autor reviviera a su personaje».

Creo que soy el único que puede dar vida a Tintín, a Haddock, a Tornasol, a Hernández y Fernández y a los demás. ¡Tintín (y todos los demás) soy yo! ¡Son mis ojos, mis sentidos, mis pulmones, mis tripas! Es una obra personal, al mismo nivel que la obra de un pintor o de un novelista: ¡no es una industria! Si otros retomaran Tintín, lo harían quizá mejor, o quizá peor. Pero una cosa es segura: lo harían de otra manera y, entonces, ¡ya no sería Tintín! Entiendo que haya dibujantes que traspasen sus personajes a otros… pero yo no podría hacerlo: no sería justo, no estaría bien, no funcionaría. Tintín no puede sobrevivir a Hergé.

FS: «Los devotos de Tintín envejecemos pero no le abandonamos… ¿Cómo logró apoderarse tanto de nuestras almas? La respuesta no es fácil, al menos para mí. Que a un niño de ocho o diez años le guste parece lógico. Lo curioso es que veinte o treinta años después lo releas y sigas encontrándole gracia al asunto».

CM: «Hace unos días, ordenando un armario, me encontré con algunos álbumes antiguos, los volví a leer y sigo pensando que Hergé era un genio».

PR: «Creo que aguanta bien el paso del tiempo. Aunque no sé muy bien a qué tipo de público va dirigido en la actualidad, si al adulto o al infantil. Yo de vez en cuando los ojeo por nostalgia, porque siempre descubres algo nuevo, pero me cuesta leerme uno entero».

JH: «Me temo que ahora es más difícil que un solo personaje consiga la atención que consiguió Tintín en el siglo XX, pero sigue estando ahí, qué demonios. Precisamente ahora me los estoy releyendo por orden cronológico, como también releo a Edgar Allan Poe y Kurt Vonnegut, mira tú. ¿Esto querrá decir que Tintín es un clásico?».

FS: «Es un clásico, uno de los productos inevitables de la cultura popular del siglo XX, en el sentido más artístico del término; no sé, como serían las canciones de Frank Sinatra».

Al final, albergar la ambición de ser un tipo extraordinario en arte, en ciencias o en política es un acto de vanidad (en el sentido de vano, inútil), desde el punto de vista del sentido último de la vida.

Bibliografía para tintinófilos (apta también para otras especies de la familia de los curiosum)

La colección de

Las aventuras de Tintín publicada en la editorial Juventud (esa, la de los míticos lomos de tela).

Hergé, hijo de Tintín, de

Benoît Peeters (Editorial Confluencias).

Hergé, lignes de vie, de

Philippe Goddin (Moulinsart).

Hergé por él mismo, de

Dominique Maricq (Zephyrum).

Las aventuras de Hergé, una biografía en formato cómic de

Bocquet, Fromental y

Stanislas (Norma Ediorial).

Tintín-Hergé. Una vida del siglo XX, de

Fernando Castillo (Fórcola Ediciones).

Les personnages de Tintin dans l’Histoire (Le Point Historia).

Tintin et les forces obscures (Le Point Historia).

Les rêves de Tintin: entre métaphore et métamorphoses, de

Pierre Fresnault-Deruelle (Georg Éditeur).

Hergé y el arte, de

Pierre Sterckx (Zephyrum).

El ilustre Haddock, un recopilatorio de los improperios del Capitán (Norma Editorial).

Y ya, que tampoco es cuestión de nombrar aquí los más de seiscientos libros que hay por ahí sobre Hergé y Tintín.

Jot Down Cultural Magazine