La Bauhaus fue la institución artística alemana más influyente desde 1919 hasta 1933. Por ella pasaron los mejores arquitectos y pintores de la época. Una exposición en Barcelona muestra el modo de vida y las fiestas que organizaban los profesores (Mies van der Rohe, Gropius, Kandisky, Paul Klee...) y sus alumnos. Por Ignacio Vidal-Folch

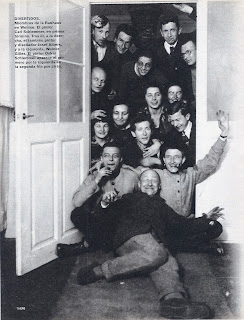

Diplomas y disfraces. Estudiantes del taller textil de la Bauhaus muestran los diplomas humorísticos entregados por su profesora Guta Stölz (la segunda por la derecha en la fila de atrás) en septiembre de 1930.

Invitaciones a fiestas, carteles, disfraces, cometas, decorados, tiques de entradas, tarjetas, fotografías, adornos, paquetes de regalos artísticos: estos pecios de una travesía fenomenal, en los cuales se advierte el talento a raudales de la tripulación, se reúnen en una exposición titulada

La Bauhaus se divierte, en la sala Caixaforum de Barcelona. Son un testimonio de la vida que llevaban en las horas de recreo, y de la creatividad que aplicaban a toda ocasión, los miembros de la institución artística más influyente del siglo XX.

La Bauhaus (Casa de Construcción), la escuela oficial de artes y oficios de Weimar, vino a sustituir, después de la I Guerra Mundial, a la Academia de Artes del Gran Ducado Sajón y a la Academia de Artes y Oficios del Gran Ducado Sajón, y reunió -primero en esa ciudad, luego en la de Dessau y por fin, muy fugazmente, en Berlín- a algunos de los más destacados arquitectos, artistas y artesanos de Europa central. Habían crecido en la estética recargada, el

biedermeier, el

art déco y el

modern style, pero estaban convencidos de que todo eso merecía ser arrumbado en el desván de los trastos viejos y los baúles de la abuelita. Fue una escuela decisiva en la ruptura de la jerarquía que separaba las artes de las artes aplicadas, y en proponer un arte y un diseño funcionales, proporcionados y accesibles para una sociedad de masas crecientemente industrializada. Inventó lo que hoy entendemos por diseño moderno.

Su breve, precaria historia se extiende a lo largo de la República de Weimar, desde 1919 hasta 1933; o sea, desde su institución hasta que cerró bajo presión del nuevo régimen nacionalsocialista, pese a las concesiones y garantías de apoliticismo y pureza de sangre que el fundador, Walter Gropius, y su último director, Mies van der Rohe, ofrecieron alguna vez a las autoridades políticas en aras de un posibilismo inoperante para retrasar lo inevitable; inevitable no porque el nuevo régimen no defendiese a ratos, abandonando sus primeros postulados kitsch, una estética industria "absolutamente moderna", sino por el olor a azufre que los segmentos más reaccionarios de la sociedad alemana creían percibir en las inmediaciones de la escuela, y por las tendencias izquierdosas y comunistas de algunos de sus miembros, como el segundo director de la Bauhaus, Hannes Meyer. Pero cuando la Bauhaus cerró, Gropius llevó sus ideas a Harvard; Mies van der Rohe, a Chicago, y el fotógrafo Moholy-Nahy fundó la New Bauhaus, luego Institute of Design, en Chicago.

Cuando Gropius fundó la escuela, Alemania acababa de ser catastróficamente derrotada y mutilada en la I Guerra Mundial, estaba endeudada con las potencias vencedoras y sumida en un clima de guerra civil; pero las experiencias del campo de batalla habían revelado a muchos que la renovación, la redención y el porvenir del país estaban en la técnica, la industria, la ingeniería...

De aquellos años desbordantes de conflictos sociales nos han quedado, como ilustración canónica, los dibujos y pinturas de Grosz y de Dix, llenos de soldados lisiados, de amputados, de mendigos y de oficiales porcinos en la víspera de la apoplejía. En cuanto a las ideas artísticas, las academias tradicionales estaban siendo amenazadas por una pléyade de movimientos -el expresionismo (Alemania), el futurismo (Italia), el cubismo y el constructivismo (por todas partes)- que se consideraban más acordes con los tiempos modernos. Gropius y su formidable elenco de profesores (Paul Klee, para la clase de pintura y cristal; Kandinsky, para el taller de murales; Moholy-Nagy, para el de fotografía; Herbert Bayer, para tipografía y anuncios; Lionel Feininger, para artes gráficas, etcétera) opinaban que en el fondo todos estos movimientos prolongaban de hecho los mitos del romanticismo, el enfrentamiento del artista heroico e individualista con la academia; esa clase de conflictos estaban obsoletos. Según escribió Gropius en 1923, "el espíritu dominante de nuestra época ya es reconocible, aunque su forma aún no está claramente definida. El viejo concepto universal dualista que contempla el ego en oposición al universo está perdiendo terreno rápidamente. En su lugar crece la idea de una unidad universal en la que todas las fuerzas opuestas coexisten en un estado de absoluto equilibrio". El verdadero desafío era otro: ofrecer a las masas los objetos de calidad que antaño se ofrecían a las clases más favorecidas.

La Bauhaus se presentaba como una revolución espiritual y al mismo tiempo como un vehículo de investigación práctica, especialmente para la construcción de viviendas, el interiorismo, el desarrollo de prototipos para la industria y la artesanía. En beneficio de la cooperación y armonía entre artistas, artesanos, comerciantes y fabricantes, cada taller contaba con un profesor artista y otro artesano, uno para la enseñanza práctica y otro para la teórica.

LA MÚSICA DE LA BAUHAUS. La orquesta de la Bauhaus, formada por los alumnos del taller de música, tocaba en las celebraciones.

Cartel de Wolfgang Tümpel para la última fiesta en Weimar, el 29 de abril de 1925.

OBRAS DE RECUERDO.

01. Tarjeta pintada por Paul Klee para la Fiesta de los Farolillos (1922).

02. Esta entrada de 3,50 marcos fue diseñada por Johan Niegemann para la Fiesta Metálica de 1929. Reproduce la silueta del edificio de la Bauhaus y el plano para llegar a ella.

03. Desplegable para celebrar el 44° cumpleaños de Walter Gropius (1927). Este 'collage' lo realizó Herbert Bayer en papel con textos recortados de periódicos y otros con firmas y con los labios de alumnos y profesores de la Bauhaus.

04. Cuando Gropius se despidió de la escuela, en 1928, los profesores y estudiantes le regalaron un libro hecho por todos y titulado '9 años Bauhaus, una crónica'.

05. Obra de Georg Muche incluida en el libro.

REGALO PARA GROPIUS.

El pintor Vasili Kandisky realizó esta acuarela-pintura, titulada "Weimar", 18 de mayo e 1924, para Walter Gropius, director de la Bauhaus.

DIVERTIDOS.

Miembros de la Bauhaus en Weimar. El pintor Carl Schelmmer, en primer término. Tras él, a la derecha, el también pintor y diseñador Josef Albers, y a la izquierda, Werner Gilles. El pintor Oskar Schlemmer aparece el primero por la izquierda en la segunda fila por atrás.

Uno de sus primeros estudiantes explicaba en una carta la poderosa impresión que le causó leer la primera declaración de intenciones de la nueva escuela: "Cuando vi el manifiesto fundacional de la Bauhaus, ornamentado con el grabado en madera de Feininger, pregunté a todo el mundo qué era aquello en realidad. Me dijeron que durante el examen de ingreso cada aspirante era encerrado en un cuarto oscuro. Se le arrojaban truenos y luces para sumirlo en un estado de intensa agitación. Su aceptación dependería de lo bien que supiese describir sus reacciones. Este informe, aunque exageraba la realidad, encendió mi entusiasmo. Mi futuro económico estaba lejos de estar asegurado, pero no me lo pensé dos veces y decidí unirme a la Bauhaus. Esto fue durante los años de la posguerra, y hoy todavía me pregunto de qué vivía la mayoría de los miembros de la Bauhaus. Pero la alegría y la satisfacción de esos años nos hacían olvidar nuestra pobreza. Los miembros de la Bauhaus venían de todas las clases sociales. Ofrecían una apariencia de lo más vivido: algunos todavía en uniforme, otros descalzos o en sandalias, otros con largas barbas de artistas o ascetas".

¿Qué decía, que fuese tan revolucionario y excitante, esa primera proclama? Entre otras cosas, lo siguiente: "Arquitectos, escultores, pintores: todos debemos volvernos hacia las artesanías. El arte no es una profesión. No hay una diferencia esencial entre el artista y el artesano. El artista es un artesano exaltado. En raros momentos de inspiración, momentos que están más allá del control de su propia voluntad, la gracia del cielo puede hacer que su trabajo florezca en arte. Pero la profesionalidad en su artesanía es esencial para todo artista. Ahí radica una fuente de imaginación creativa. Formemos una nueva corporación de artesanos sin distinciones de clase que levanten la arrogante barrera entre artesanos y artistas. Concibamos y creemos juntos el nuevo edificio del futuro, que reunirá arquitectura, escultura y pintura en una unidad, y que un día subirá hacia el cielo desde las manos de un millón de trabajadores como el símbolo cristalino de una nueva fe".

Gropius aspiraba a formar en la escuela una comunidad armoniosa, inspirada en los gremios medievales; una de las normas de la Bauhaus era promover la convivencia y la amistad entre profesores y alumnos. Trabajaban juntos, vivían cerca y se divertían juntos también. El programa de festejos tenía una doble finalidad: por una parte, intentaba fomentar el contacto entre la escuela y la población, para aplacar los recelos de ésta hacia la institución; por otra, reforzaban el espíritu corporativo y servían para aliviar las tensiones y conflictos entre los profesores y los alumnos. El programa era asombrosamente denso, y cuajaba en numerosas fiestas, bailes, mascaradas, conciertos, representaciones teatrales; en celebraciones de aniversarios, de matrimonios, del nacimiento de los hijos. En todos estos casos tenía ocasión de manifestarse el talento de los diferentes talleres.

Cuatro veces al año, la ciudad de Weimar se convertía en escenario de otros tantos

happenings que los estudiantes preparaban obsesivamente durante semanas. El 18 de mayo se celebraba el cumpleaños de Gropius y la Fiesta de las Linternas: después de la caída de la noche, cada estudiante, portando la linterna más bonita que hubiera podido diseñar, recorría la ciudad desde el río hasta la escuela y de la casa de unos profesores a otros; la procesión de las linternas parecía una migración de luciérnagas que por fin cruzaba el parque hasta el Ilmschlóschen, el "pequeño castillo sobre el Ilm", donde se celebraba una fiesta amenizada por los virtuosos del taller de música, con disfraces, máscaras y marionetas de los respectivos talleres... En verano se celebraba la Fiesta Pagana del Solsticio, con representaciones, hogueras, etcétera. En octubre, el nuevo semestre comenzaba con la Fiesta de las Cometas, algunas tan elaboradas que no podían levantar el vuelo, pero eran llevadas orgullosamente en procesión hasta la colina elegida entre las que dominan la ciudad para hacerlas volar al viento otoñal. Y las navidades se festejaban con un intercambio de regalos.

Además de estas cuatro fiestas oficiales, que solían terminar con discursos cómicamente pomposos, cada mes se celebraba un baile de máscaras. Y cada sábado había la posibilidad de participar en una excursión, a la que se invitaba con las palabras "¡habrá música!". También la conclusión de cualquier obra especialmente laboriosa, difícil, complicada o hermosa merecía ser rubricada con una fiesta en el taller. Lotear Schreyer cuenta cómo se desarrollaba una de estas celebraciones: "Cuando Ida Kerkovius completó su primera gran alfombra en el taller de tejeduría celebramos el acontecimiento en mi pequeño apartamento en la vieja casa de la señora Von Stein, junto al parque. La hermosa alfombra, que medía cuatro metros cuadrados, ocupaba casi toda la habitación; la enmarcamos con velas encendidas y nos distribuimos alrededor, hablando tranquila y alegremente, con el murmullo de la fuente tras la ventana".

Se organizaban además, en la escuela y fuera de ella, lecturas, conferencias, recitales y

soirées, a las que seguían reuniones relajadas e informales en las que no faltaban los músicos con sus instrumentos. Los carnavales y los bailes de máscaras se hicieron progresivamente complejos y organizados. La más recordada luego por sus participantes fue la Fiesta Metálica del 9 de febrero de 1929: los invitados entraban en el edificio de la escuela, espléndidamente iluminado, a través de una alfombra metálica; eran recibidos por un trompeteo de la banda, y se reflejaban, distorsionados, en las paredes cubiertas con láminas de metal brillante, en las fuentes metálicas para fruta colgadas del techo y en una enorme cantidad de bolas de cristal; por todas partes resonaba ruido de campanillas y las notas que sonaban al pisar cada escalón de una escalera musical...

Aún se oye el eco de esa música de pisadas. •

'

La Bauhaus se divierte. Fiestas y vida cotidiana 'puede verse desde el día 28 hasta finales de septiembre en Caixaforum, de la Fundación La Caixa. Barcelona.

ARQUITECTURA. Moholy-Nagy, pintor y profesor de la Bauhaus, se interesaba por la fotografía y la escenografía. Esta foto de los balcones de la Bauhaus la tomó en Dessau en 1927. Moholy-Nagy dirigió la nueva Bauhaus en Chicago en 1937.

El Pais Semanal Nº 1.500. Domingo 26 de junio de 2005